6.まとめと提言

西欧では、林業・バイオマスエネルギー産業は 経済的にペイする産業であり、国の基幹産業であり、ハイテク産業として

定着しています。木質バイオマスエネルギーは、官民の継続的注力の結果、コストが安く使いやすいエネルギーとして、再生可能エネ

ルギーのトップシェアを占め、全消費エネルギーの3〜10%を担っています。

日本も西欧に学び、林業、バイオマスエネルギー化を儲かるビジネスにして、地域経済活性化を実現するために、

以下を提言したいと思います。

- 日本では持て余している膨大な森林資源を、膨大な需要があるエネルギー用途に向けること。この考え方が最重要です

が、西欧では森林資源の大半の需要先はエネルギー用途なのです。エネルギー用途は品質要求は単純ですが、低コストなバイオマス

エネルギーを実現することが決め手です(西欧では概ね石油の1/2のコスト)。つまり低コストを実現し、膨大な需要を呼びこむのです。

- 低コストのバイオマスエネルギーの実現のためには、以下が必要です。

- 林業生産側が 林地集約、高性能林業機械の導入、路網整備、輸送コスト対策、機能化森林GIS化等を推進し

素材生産コスト4000円/m3以下を実現すること。日本でも既に一部には西欧以上に生産性を上げコストダウンしている企業が出現しています。

- バイオマスエネルギーは暖房給湯用等の熱利用を優先し、比較的大きな規模には省エネベストな地域熱供給設備

(バイオマスボイラーからの温水供給の普及)を計り、必要に応じコジェネ発電を加えること。比較的小規模な需要には効率的な

個別熱設備(バイオマスストーブなど)の適用となります。

石油並に使い易く、石油の半分以下のランニングコスト実現を狙うこと

- 現時点の日本では、バイオマスボイラーなどの熱利用設備費が極めて過大(西欧の5倍以上)になっていますが、まずは過大

で不適切な設備仕様を無くし、極力低設備費化することです。高い設備費の理由は設置台数が少ないこと、設計が未熟等の問題も大きいでしょうが、

この問題は補助金が50%あっても投資回収できない程の大きな問題です。徐々に解決されるのを期待して待つのでなく、公共機関による

調査メスや対応検討が必要です。

- 上記で述べたことは西欧では実現していることとはいえ、日本での実行推進には幾多の困難が立ちはだかろうか

と思います。以降は実行推進にあたっての提言です。

- 有力な事業者が居ない初期の段階では、国・地方自治体のリーダーシップが重要です。

林業を細々と補助金事業的にやるのではなく、林業が儲かるビジネスであり、地域経済再生の柱とすることを狙います。

特に地方自治体は森林資源とエネルギー需要双方を所有する点で、又地方活性化の成功例を強力にアピール出来る点で

格好の事業者です。儲かる事業体にするために、民間活力、民間委託などをフルに導入活用することが重要で、

事業の過程で、いずれ民間が事業する場合の仕組み作りや体制整備、法的整備提案を行い、民間の多くの事業家を

生む種蒔きをして欲しいのです。

西欧の例を見ると、林業事業主としては林地地主が最適で更に地域熱供給の事業主や

製材加工工場事業主を兼ねる事もよく見られます。このような事業者が後に続くような種蒔きです。

特に北海道、東北は森林資源に恵まれ、オーストリアと同等以上に寒冷地で暖房給湯需要が大きい観点から

道有林、県有林を使い、林業及びバイオマス熱供給事業の事業主となるには最適の地域と考えます。

いわば、暖房石油を追い出す 「地方自治体によるモデル事業」 として実施するのです。

- 森林大国に相応しい国や地方自治体の政策、方針が必要です。特に「林業を基幹産業にする」や 「エネルギー問題は国の

基本政策である」という観点から積極的に関与すべきと思います。

安倍政権の成長戦略の特区構想に、地方創生構想に、林業・バイオマスエネルギー分野は最適のテーマと思います。

特区構想に 「地方自治体によるモデル事業」 を組込み、特区のモデル事業は可能な限り民間活力で推進する

と共に、日本の弱点に対する対応策検討(例、林業機械やエネルギー設備の高性能化・低設備費化、造林作業の

効率アップ)や、様々な障害(例えば不明林地地主問題、林業機械の公道占有許可、地下導管工事対応、等)に

対する規制緩和等を扱う。 特区以外でも如何に早く西欧並普及を計るかの検討が重要です。

補助金は使い捨てでなく、林業事業、バイオマスエネルギー事業が儲かるビジネスになるために活用されるべきです。

日本は林業に関して自給率50%の目標を掲げましたが、森林大国日本として100%国産と輸出目標が欲しいし、具体策強化

が必要です。又エネルギー政策において「バイオマスエネルギー方針」を立て、バイオマスエネルギー長期戦略を

画いて欲しい思います。

- 林業・バイオマスエネルギー事業が拡大するためには、森林組合が林業構造改善の核になる事が重要です。

日本の森林組合は民有林の7割をカバーしています。「各組合の経営能力格差が大きく、林業活性化の核として活動

している所もあれば、公共事業(補助金事業)が主たる事業の所もある」ようですが(注17)農水省のリードする組合改革

に期待します。

森林を把握している森林組合が、「森林管理(公共的性格)と 施業の取り纏め・儲かる林業生産事業計画作り(組合員

サポート事業)」を事業主体とし、「生産事業は民間に発注すること」が日本の林業構造改善の核となります。

- 次に、日本の林業、バイオマスエネルギー化の可能性について述べてみます。

- 日本の森林資源は厖大であり、この貴重な資源を維持しつつ利活用するためには、その年間成長量の範囲内を利用します。

その年間生長量は通説は100百万m3程度と言われていますが、実はその1.5倍程度あります。

この年間生長量分を100%有効利用します。

- 林業の用途先としては製材用は100%自給した上で、残りはすべてエネルギー用途とし、残材・間伐材のみでなく、

天然林の更新伐材など立木伐採材や人工林の年間生長余り分も充てます。(西欧の例に倣う)

年間生長量分を100%利用できたとすると、製材用100%を国産化した上に、バイオマスエネルギーが日本の全暖房給湯需要

の約40%(日本の全消費エネルギーの6%)を担うことができ、その分輸入石油を追出し国産エネルギー化できます。

西欧以上に優れた森林資源能力を持つ日本が、林業を活性化しバイオマスエネルギー分野だけでなく、

木材クラスター全体を競争力有るビジネスに育て上げれば、林業は西欧のように国の基幹産業になるでしょう。

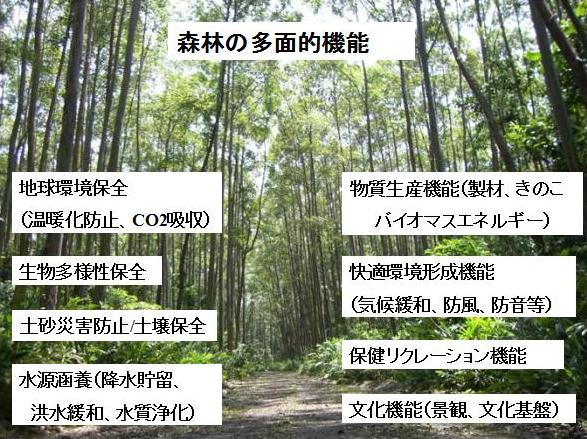

その広範な効果は温暖化防止、国土保全強化、水資源の滋養・確保の役割など枚挙に遑ありません。

国の重要な成長戦略として一日も早い具体化を期待するものです。

森林の多面的機能

|