7.補足 北海道の林業・バイオマスエネルギーについて

北海道は全国で最も森林資源に恵まれ、また一方全国で最も暖房需要が大きい地域です。即ちバイオマス

エネルギーの活用が最も恰好な地域と言えます。

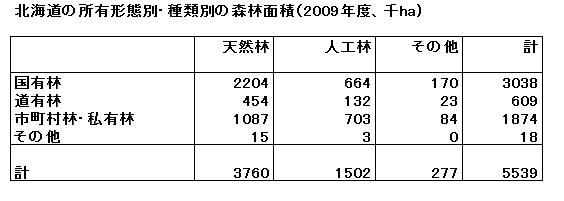

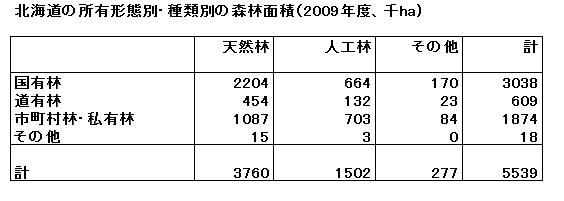

北海道の森林資源は厖大であり、面積の71%が森林であり(554万ha)全国の森林の22%を占めています。

住民一人当りの森林面積は約1haで、全国平均の5倍で、森林資源の活用が極めて重要かつ必須です。

林種別では天然林の割合が高く、所管別では国有林、道有林などの公的森林が多いのが特徴です。

森林伐採量は戦後一時1000万m3を超える年も続きましたが最近は需要が落ち込み、2009年は430万m3でした。

北海道の天然林は 戦後大量に伐採され、面積が減り大径木が減少したので、小さな樹木の天然林が多く、天然更新

補助作業を行い回復を待つ必要が有ります。一方人工林は 林業の不振を反映して、間伐などの保育作業が十分行われず、

伐採しても再造林放棄が増加していて、人工林の持続性が危ぶまれています。(注20)

北海道はオーストリア以上に寒冷地であり暖房給湯エネルギー消費が多い。北海道の全消費エネルギー634PJ

( Pはペタは1015 です )の内、民生部門250PJ(業務部門115+家庭部門135)であり、特に家庭部門の

灯油消費が北海道の全消費エネルギーの12%の76PJにもなり、全国平均の4倍の消費量です。(注21)

私はこの灯油を北海道自前のバイオマスエネルギーで置換え輸入灯油を追い出すべきと思います。幸い北海道の森林資源は

厖大で人口はその割に多くないので、以下に示しますが、私の計算では家庭部門の全灯油をバイオマスエネルギーに

置換することができると考えます。

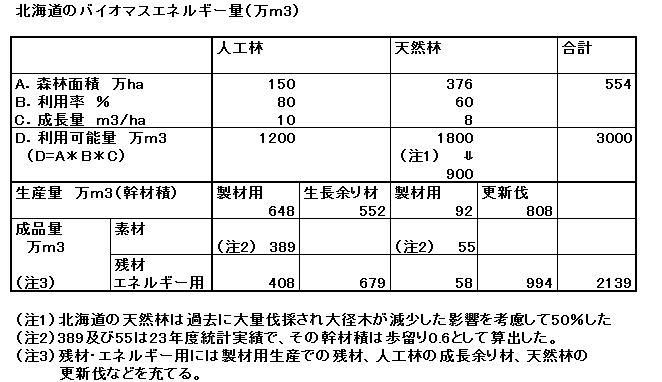

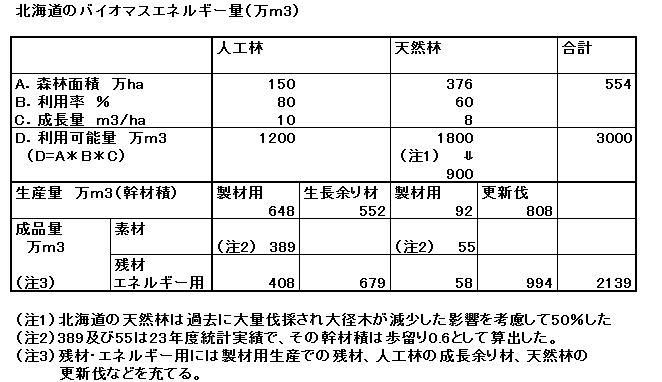

即ち、北海道の家庭部門の灯油消費は76PJ=18*1012kcal=バイオマス量1400万m3に相当します

(エネルギー効率85%とする)。バイオマスエネルギーに投入可能な森林資源のバイオマス量がどの程度あるか

ですが、下表によると必要なバイオマス量1400m3の1.5倍程度の量があります(天然林に関しては通常の考え方の1/2の

バイオマス量しか使えないと安全サイドで見た)。つまりマクロ的な収支バランスとしては、家庭部門の灯油消費をすべて

バイオマスエネルギーに置換えるに十分なバイオマス量があることが判りました。

まとめると、北海道は最も森林資源に恵まれている地域であり、林業を拡充しバイオマスエネルギー産業を創生して、

輸入灯油を追い出すことができます。北海道の林業は現在は木材用途中心で売上500億円規模で、バイオマスエネルギー産業は

殆どゼロに等しい状況ですが、これを何倍もの規模にしようということです。

現在の日本の林業は補助金を頼りに細々とやっている実態で、北海道は比較的木材自給率が高いとはいえ全国平均では

自給率約20%と低迷しコストと品質で輸入品に負けています。この状態を西欧のように林業を機械化し生産性を上げ、

品質とコストで競争力あるバイオマス燃料を生産し、主として地域熱供給設備などの熱利用に供し、灯油の半分以下の

コストとし輸入灯油を追い出すのです。当然木材分野も競争力を上げられ自給率をアップできるはずですがここでは

省略します。

バイオマス燃料の活用は其の性格上地域分散的な計画になります。地域ごとに一定の住民のまとまりでの地域熱供給や

ピーク変動の吸収法、熱電併給に依る余剰電力販売などの計画となります。地域のまとまりをどのように導入するか?熱設備など

の投資や運営を具体的にどうするか?バイオマス以外にも太陽光や風力などを組合せた発電も固定価格買取制度を活用して

導入すべきかどうか?など検討課題は多くあります。

以上の競争力ある各事業、各産業を作り上げるには西欧先進国、特に北海道と環境条件の近似しているオーストリア

の状況を調査勉強することが最も効果的です。

オーストリアは林業先進国で機械化が進み木材自給率は100%で、其の用途の

大半は木質燃料です。一方エネルギー側から見ると全エネルギーの3割が再生可能エネルギーで、其の大半が木質バイオ

マスエネルギー(木質燃料)という国で、木質燃料は灯油の半分以下のコストです。その林業の仕組や熱供給システムの

仕組がオーストリアと北海道でどのように違うのか?また林業や木質燃料のコストが両者でどこがどう違うのか?西欧の

例を徹底して学び、補助金がなくとも儲かる事業を構築することが肝要です。効率的対応策が必要です。

行政としても林業が儲かるビジネスであり、地域経済再生の柱とすることを狙います。有力な事業者が居ない初期の段階では

地方自治体、北海道がリーダーシップを取り、民間活力を導入し、地方活性化の成功例を作ることは最高のアピールと

なるでしょう。特に北海道は エネルギー供給側である道有林と道が管轄する建物のエネルギー需要の双方を所有する点で、

格好の事業者です。

安倍政権の成長戦略の特区構想に、地方創生構想に、「暖房石油を追い出す地方自治体によるモデル事業」を組込み、

民間活力をフルに導入活用して儲かる事業体を作る事ができれば、民間の事業家が続く種蒔きとなるのです。

林業を活性化しバイオマスエネルギー分野だけでなく、木材クラスター全体を競争力有るビジネスに育て上げれば、

北海道は林業を核にして日本をリードする経済再生を実現できると期待しています。

(注1) 2008.1講演「持続可能なドイツ林業」 池田憲昭(ドイツ在住ジャーナリスト)

売上年間30兆円(木材クラスターを含めている)、GDPの約5%、自動車産業並。

(注2) 2011.11 「オーストリアにおける森林バイオマスのエネルギー利用」熊崎実(筑波大学名誉教授)

(注3) 2010.9日経調「フィンランドにおける森林バイオマスエネルギー利用」(三菱UFJRC)

(注4) 2010「世界の林業」 第4章 北欧及びオーストラリア 仁多見俊夫(東京大学農学部准教授)

(注5) モニカ・ツイーグラー氏(通訳兼ガイド)にヒヤリング

(注6) 2012.1「森林・林業の再生に向けて:課題と展望」熊崎実(同上及び日本ペレット協会会長)

(注7) 2013.9「木質バイオマス資源開発の現状と課題」仁多見俊夫(東大准教授)

(注8) 2011.10 「地域の自立はエネルギーの自立から」熊崎実(日本ペレット協会会長)

(注9) 2012.7「森林飽和」 太田猛彦(東大名誉教授)

(注10) エネルギー白書2011 第2部第1章第2節部門別エネルギー消費の動向

(注11) 「林業生産事業・バイオマスエネルギー事業のマスフローイメージ」 仁多見俊夫(東大准教授)

(注12) 2012.3「木質バイオマス人材育成事業実施報告書 地域熱供給設備事例」

(森のエネルギー研究所)

(注13) 2012.10「木質バイオマス利用の現状と課題」久保山裕史(森林総合研究所)

(注14) 2011年度 林野庁研修発表「木質バイオマスの利用に向けての一考察」渡辺大詞

(注15) 2009.9「木質バイオマス定着化に向けて」神崎康一(元京都大学教授)

(注16) 2009.4「新たな技術に依る森林資源利用推進」 仁多見俊夫(東大准教授)

(注17) 2010.11「森林組合改革・林業事業体育成検討委員会の最終取りまとめ概要」(農水省)

(注18) 2013.7「里山資本主義」藻谷浩介 NHK広島取材班(角川書店)

(注19) 2012年「100%再生可能へ 欧州のエネルギー自立地域」滝川薫他(学芸出版社)

(注20)2011.10開発こうほう「北海道の森林管理、その課題と将来展望」神沼公三郎

(注21)2013.1「グラフで見る北海道のエネルギー消費2010年度」北海道経済産業局

(注22)2013.3「木質バイオマスボイラー導入・運用に関わる実務テキスト」(株)森林環境リアライズ他

図表2.1日本におけるバイオマスボイラーの標準的設備費(300KWの例)による

(注23)2013.11「木質バイオマスエネルギー利用における日本の技術課題」相川高信

以上

|