2.オーストリアにおける林業活性化・バイオマス活用状況

オーストリアはオイルショック(1972)以降、省エネ・再生エネルギーに重点をおき、原発禁止を国民投票で決定(1978)、

再生可能エネルギー特にバイオマスエネルギーに重点をおき、グリーン電力法(2003)で弾みをつけ、現在は再生可能

エネルギーが全エネルギーの30%を占めます。その中核がバイオマスで、木質系バイオマスが全エネルギーの10%です。

オーストリアに限らず西欧諸国はオイルショック(1972)を契機に石油を追い出すべく、林業を育成し木質バイオマスエネルギーを

使い易く、コスト安(石油の1/2以下)にして、再生可能エネルギーの中の圧倒的なトップシェア

(一次供給エネルギーの概ね5%)としました。そのために、官民挙げて仕組みを工夫し、技術開発し、

森林産業を儲かるビジネスにして、国の基幹産業に育て上げました。そして、今尚拡大を狙っています。

オーストリアの林業は、急傾斜地に森林が多い、小規模林地地主が多い、高い人件費、などの三重苦があったのですが、

それらを克服し、世界有数の林業先進国、バイオマスエネルギー大国となりました。その成功のポイントは

- 林業活性化及びバイオマスエネルギー化のの最善の仕組み作りをしたことだと思います。

- 効率的なバイオマスエネルギー設備を開発・普及させ、利用出来るものはすべてバイオマスエネルギーとして

100%活用したこと。

- 官民挙げて林業を育成し、木材自給率100%、輸出産業としたこと。

現在は再生可能エネルギーが全エネルギーの30%を占めます。その中核がバイオマスで、木質系バイオマスが全エネルギーの10%です。

1.林業育成・活性化について

- 小規模林地地主が多いですが、林地集約し共同経営、共同委託経営システムで効率化しています。

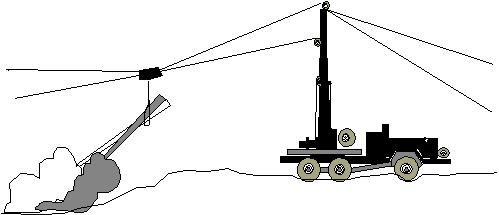

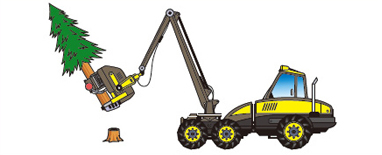

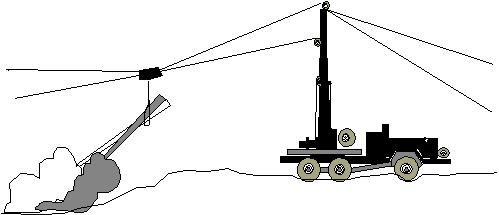

- 機械化・合理化・・・急峻な斜面にはタワーヤーダー、平地にはハーベスタなどの省力大規模マシンを開発。

操業2交代化して効率化を計ります(夏100日の2交代16時間、冬100日に1交代10時間 )。

- 林内道路整備・・・オーストリアの林道整備(路網密度)は高く、機械化、重量機械導入がスムーズ

- 素材生産コスト:現地ヒヤリング・・・25-30ユーロ/m3(林道渡しフルコスト)(現地ヒヤリングベース、注5)

現地コスト試算・・・29ユーロ/m3(注4)

運搬費は林道渡し買主持ちですが、8-12ユーロ/m3(≦100km),15ユーロ/m3(≧100km)で日本の半分程度の

コストと安い(現地ヒヤリングベース、注5)。

- 林野庁、森林連合、農業会議所(林業部)、森林所有者協同組合、フォレスター学校などが官民連携し役割分担。

法的整備、仕組み作り、共同経営斡旋、生産計画作り、生産委託・機械レンタル化制度など効率的経営を支援。

タワーヤーダー |

ハーベスター |

タワーヤーダーイメージ

|

ハーベスターイメージ |

2.バイオマスエネルギーについて

- バイオマス燃料として、従来の薪を進化させ、チップは供給自動を可能にし、ペレットはエネルギー密度を高めます。

- オーストリアでは、木質バイオマスの90%以上が家庭用、産業用の熱利用(主として暖房用)に向けられ、発電用は10%

以下で、発電する場合は熱電併給が原則です。熱利用は効率が高く低コスト、発電はロス大、コスト高だからです。(注2)

- 全世帯の20%が薪やペレットの個別暖房、別の20%が地域熱供給に加入しています。

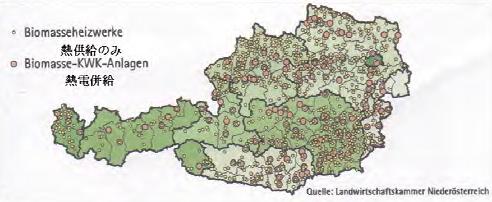

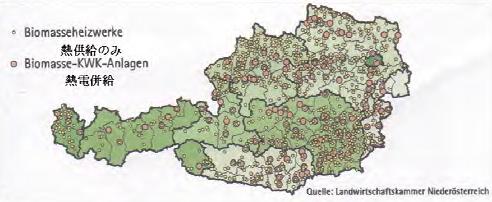

- 地域熱供給はボイラーの燃料に木質チップを用い、導管で熱水を送り暖房給湯を行います。全国に 1500箇所以上

あり、多くは1000KW以下の比較的小規模なもので、林地所有者が事業主体の農村型の小規模地域熱供給です。

小規模な家庭暖房にはペレットを使用し、小型ボイラーやストーブを使います。大規模のものは発電も行います。

- ボイラーは毎年技術改善され、熱効率が90%です(この20年間で40%改善)。(注2)(注6)

- バイオマスボイラー、ストーブは石油設備と同じ使い易さになるよう改善が図られています。(操作自動化、チップ受入自動、

ボイラーへの供給自動、高含水チップOK、灰処理月1回程度など)。

- コスト比較では 木質チップ3、ペレット4.5、灯油9セント/kwh(at2011)であり、灯油に対し約半分以下。(注2)

エネルギー設備投資は、コストが安いので、10年で必ず投資回収できます。

電力としてのバイオマスエネルギー買取価格は12cent /KWH(注5) 。買取価格が安いのはコスト安を示します。

- エネルギー庁はエネルギー政策とエネルギー研究開発を主な役割とし、グリーン電力法(2002)でエネルギー木材

需要を倍増させましたた。バイオマス熱供給システム、熱電併給システム、ボイラーの開発、効率アップ等を研究開発します。

バイオマス協会の役割は、バイオマスのロビイング、情報・統計作り、セミナー・会議主催、小事業者の共同運営化などです。

要は、林業からバイオマスエネルギー事業までを国が支援する体制がしっかり出来ています。

|

|

バイオマス地域熱供給設備分布図

2010オーストリアの(注2より) |

オーストリアのバイオマス暖房設備 |

3.ギュッシング市の活動について

オーストリアのギュッシング市は人口4000人の小さい街で、かってはオーストリアで最も貧しい街だったそうです。1990年に

エネルギーを石油から木質バイオマスへの置換えることを議会で決定しましたが、狙いは単にエネルギー・環境問題への対応ではなく、

地域経済再生の切り札として考えたのです。バイオマスに依る地域熱供給の実現を目指し、市街地と産業施設をバイオマス地域暖房

+熱配管35kmで網羅し、コジェネに依るバイオマス発電も開始、太陽光発電や廃油エネルギー利用なども進め、エネルギー自給率

72%を達成したのです。地域熱供給システムの建設投資は住民投票で決め、自らがエネルギー設備の操業管理もするという事です。

エネルギーコストの安いギュッシングには13年間で50もの企業が来て1100人の雇用が増加し、税収は34万ユーロ/1993年→

150万ユーロ/2009年 に増加しました。

プロジェクト立ち上げ当初から市長を続けて、エネルギーを自前化し経済的安定、いわゆるギュッシングモデルを実現した

バダシュ市長は 「大事なのは住民の決断と政治のリーダーシップ」 と語っています。(注18)(注19)

4.エネルギー自前による地域経済再生

再生可能エネルギー、特に地域熱供給によるエネルギー生産事業は本来地域分散型を前提とし、地域にマネーが落ちます。

地域住民が計画者であり、出資経営者であり、設備操業管理者であり、利益享受者であります。プランナー、エンジニア、

施工業者など地域雇用も生みますし、地域の人と人とのコミュニケーションを生み地域コミュニティ強化につながります。

ドイツの例では再生可能エネルギー事業は原発の10倍の雇用を産み、既に40万人の雇用を生んだとの報告がなされており、

自動車産業の雇用が70万人弱ということを考えてもかなり大きな数字です。この雇用増とマネーがその地域に落ちるということから

当然地域経済は活性化します。 更に安価でクリーンなエネルギーは外からの企業誘致につながりますし、経済活動が活発になり、

クリーンなイメージが定着すれば、外からの人口流入もあるでしょう。(注19)

|