1.日本の林業とバイオマスエネルギーの現況

日本は膨大な森林資源を持ちながら、林業の競争力が弱く木材の自給率は1/4と低く輸入に頼り、森林利用率は

極端に低く、2009年に国は白書で木材自給率50%を目指すとしましたが、動きは不十分で、目標も小さ

いと思います。

また、日本は、世界で最も自前のエネルギー源に乏しい国です。石油、石炭、LPG、LNG など輸入エネルギーが

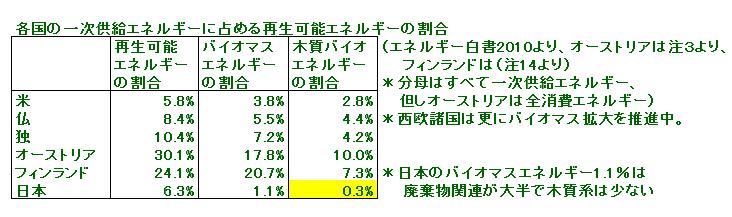

大半を占め、再生可能エネルギーは一次供給エネルギーの6.3%ですが水力主体で、木質バイオマスエネルギーは0.3%にすぎません。

日本は国土の7割が森林で、森林の年間生長量は約10000万m3と本格的利用時代になりました。

しかし森林利用率は20%と低く、木材需要量約8000万m3に対して自給率は1/4と低く、残りは輸入材です。

ⅰ)不在地主問題等で林地集約が難しく生産規模が小さいこと ⅱ)機械化と路網整備の遅れがあることなどで、林業の生産性

は西欧の1/10に近くコストが高いこと、作業技術者の高齢化問題が深刻なこと、補助金が経営改善に結び付いていないこと、

等のため林業競争力の改善は遅々としています。

更に問題と思われるのは、日本の林業はペイしない、経営的に成立しない、補助金なしには成立しない補助金事業であり、

産業という経済的活動の体をなしていないことです。

実は西欧でも当初は補助金が使われていましたがその補助金が有効に競争力強化に生かされ、いまでは林業は国の重要な

基幹産業になっています。ドイツではGDPの約5%を占め、自動車産業に比べ得るレベルといいます(注1)。

乏しい資源国日本の唯一の資源、世界有数の森林資源が活用されず放置された資源となり、この放置状態が続くといずれ森林資源

崩壊を招きかねない深刻な状況になっているのは何故なのでしょうか?

2009年の農水省の森林林業再生プランで、10年後に自給率50%(生産4100万m3)の目標を掲げ、ドイツ並みの路網整備、

機械化、製材加工産業育成、フォレスター育成、体制整備などを計画していますが、抜本的な改善には程遠い状態です。

木質バイオマスエネルギーに関しては、西欧先進国と比較して極めて異常な現象があります。 西欧の再生可能エネルギー

の一次供給エネルギーに占める割合は10%程度と高いですが、その理由は木質バイオマスエネルギーの割合が高いことであり、

特にオーストリアとフィンランドはずば抜けた優等生です。

木質バイオマスエネルギーは西欧では十分経済的に成立可能に

なっているのでしっかり根付いているのに比べ、日本においてはほとんど活用されず、一次供給エネルギーの0.3%にすぎないと

いう状況です。

バイオマスエネルギーには廃棄物を活用したり、バイオエタノールのように液化するものもありますが、西欧の主流の木質

バイオマスエネルギーが、日本では一次供給エネルギーの0.3%と極端に低いのです。

この木質バイオマスが低い理由は、林業から供給されるバイオマスコストが高いこともあって、バイオマスを使用したい燃料

と考えず、コストダウンや使い易さなどの改善開発を怠ってきたことにあると思われます。

そこで私達が今やるべきことは西欧

をよく学び、採用すべきことを取り入れ日本のバイオマスエネルギー化体制を確立することです。

本寄稿では、筆者が2011年10月にオーストリアで開催されたAUSTROFOMA2011(林業機械展)に参加し学ん

だ事も踏まえ、安全で環境に優しく経済合理性の有る「木質バイオマスエネルギー」が日本の最重要な再生可能エネルギーと

なりうること、それは地域経済再生の柱となりうることについて述べたいと思います。

以後、本文の中では断らない限り、バイオマス=木質バイオマスとします。

|