鯖街道の旅

(2019.5.8-10)

「京は遠ても18里」。今回は鯖街道の旅。 自分は鯖街道と聞いてもあまりピンとくる言葉

ではなかったが 仲間に聞くとすぐピンとくる 街道らしい、特に関西の人にはすごく馴染みの街道らしく、

みな知っている。

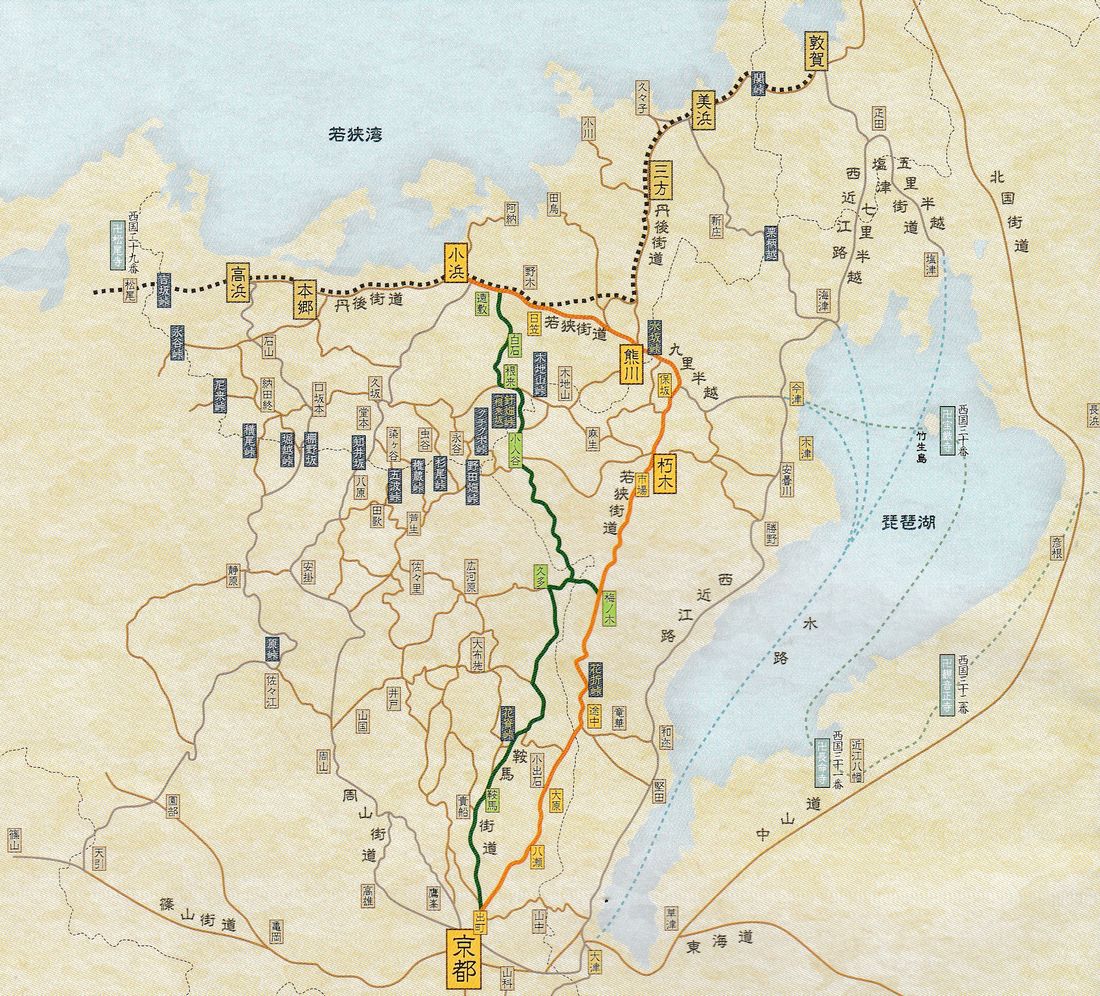

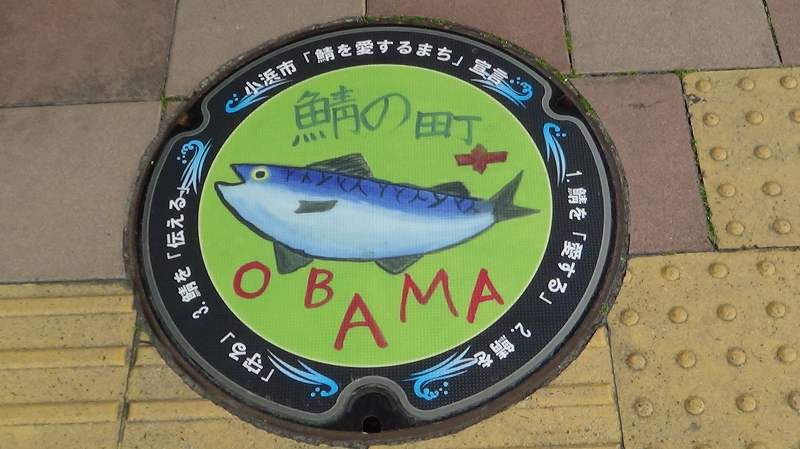

実は、鯖街道は若狭国などの小浜藩の国と寮内と京都を結び、日本海の幸を京に運ぶ街道の総称であって、

主に魚介類特に鯖が多かったことで鯖街道と呼ばれる。何本かのルートがあるが、最もよく利用されたのが小浜から

熊川の宿を通って京都に至る若狭街道。他にも若狭街道から琵琶湖の今津に抜けて今津から琵琶湖

の水運を利用して京都に至るルート、また鞍馬街道もその一つだ。

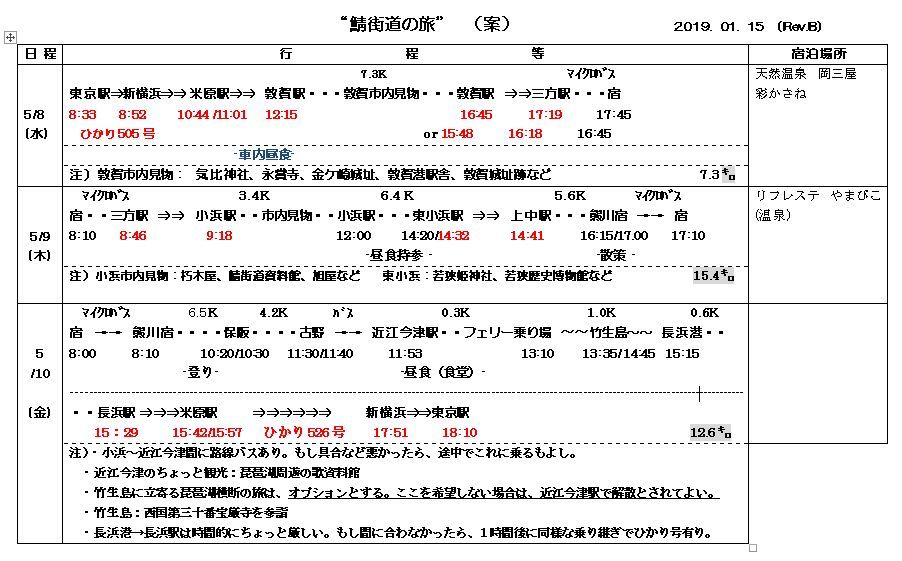

鯖街道歩きの日程計画(2019年5月8日−10日)

古来の鯖街道の地図

5月8日 米原で新幹線を下り、新快速で敦賀駅に いつも通りの6人のメンバー

が集合した。まずは 敦賀 市内見物だ。敦賀は古事記や日本書紀にも記述があり、平安時代に渤海の使節を招き入

れるなど、古くから大陸への玄関口として栄えた。敦賀駅からまずは北陸道総鎮守の氣比(けひ)神宮で、今回の鯖街道歩きの安全を祈願した。702年建立だが、織田信長に焼かれ、現社殿は1614年再建されたものだ。

さらに氣比神宮から近い永賞寺を訪ねた。ここは戦国の武将大谷吉継の菩提寺で九重塔があった。大谷吉継は秀吉の小姓から敦賀城主になり敦賀の町を本格的に整備・完成し、秀吉の伏見城築城のための秋田杉を東北から敦賀港に回漕した。

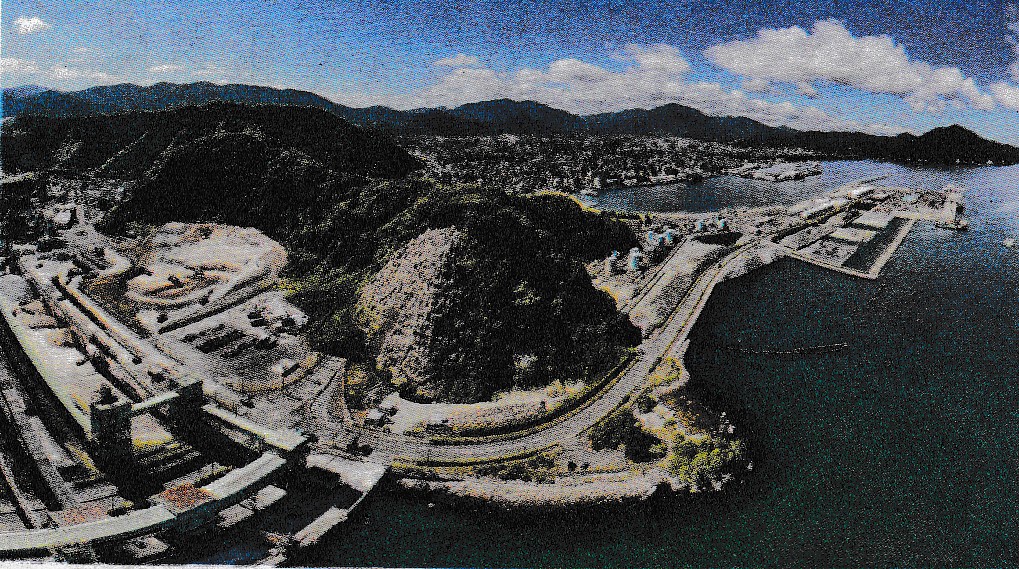

次は金ヶ崎に向かった。ここは金ヶ崎の退き口で有名で、信長が朝倉攻めのため越前に向かった時に浅井の裏切りにあって撤退したのがこの退き口からだ。この時「浅井の裏切りをいち早く知ったのはお市の方が両端を紐で結んだ小豆袋を信長に届けたから」という逸話も残っている。金ヶ崎でのしんがりを務め信長の信を得た秀吉が天下取りにつながった。

現地にはしっかり「金ヶ崎の退き口」の看板があった。 さらに登ると金ヶ崎宮があり、ここは新田義貞とともに金ヶ崎に陣を張り最期を遂げた、後醍醐天皇の二人の親王を祀っている。更にここから急な坂を登ると頂上の金ヶ崎城本丸跡とされている所に至り、ここからは湾を一望できた。 周囲に埋め立てが進んで微粉炭発電所が作られたりしているがよく見ると急峻だったことがわかる。

金ヶ崎の歴史を胸に秘めながら敦賀の街に降りて、元敦賀港の鉄道駅で今博物館になっているところを訪ねた。ここで

敦賀について面白い話を聞かせてもらった。京都ー敦賀間は日本最初の鉄道4路線の1つとして1869年に建設決定し、

1882年には日本海初の線路が敦賀に敷かれた。1912年には東京(新橋)ー敦賀(金ケ崎)に直通列車が走り、敦賀ー

ウラディオストックに行き、シベリア鉄道でパリまで行った。これが敦賀港(金ヶ崎)に鉄道駅があった理由だ。

更に山車会館で敦賀まつりで使う山車を見て、4時間弱の敦賀市内見物を終わった。

敦賀駅から三方駅まで電車に乗り、三方の宿に着いたのは17時より前。宿の名前は 岡三屋 彩かさね、

三方湖が真ん前だ。残念だったのはいわゆる三方五湖の素晴らしい景色はホテルから30分以上遠く、レインボーラインの

てっぺんの展望台に行く必要があって今回はスキップせざるを得ないことであった。

敦賀歩きの地図

敦賀駅 |

氣比神宮の大鳥居 |

氣比神宮本殿 |

神宮にある芭蕉の碑、個々で5句歌った |

大谷吉継の永賞寺 |

金崎口の退き口 |

天下取りの転換点となった金崎口

金崎神社 |

頂上の月見御殿跡(金ヶ崎城本丸跡) |

埋め立てて火力発電所ができていた |

読売新聞より 敦賀湾に突き出す金ヶ崎城跡 |

旧敦賀港駅跡 |

山車会館(大谷吉継がいた) |

翌朝のホテルの朝食はなかなか洒落ていて、あじ、揚げ、かまぼこを火鉢で焼いて食べた。 宿を予定より早めの

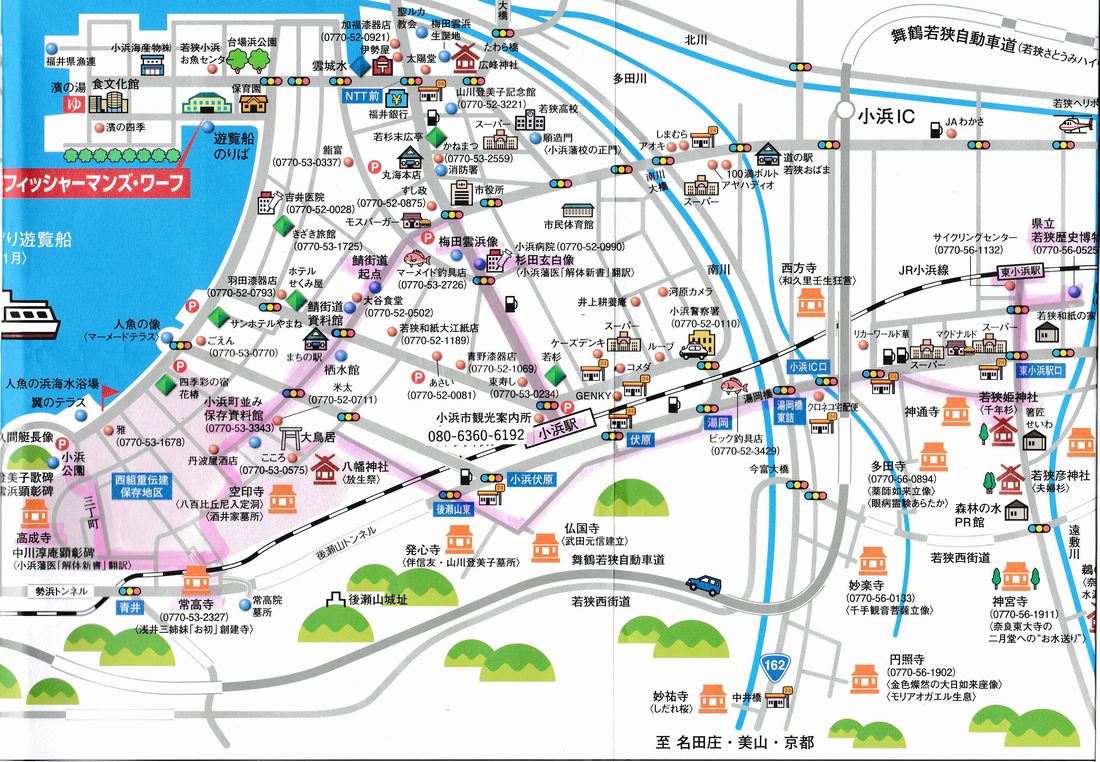

8時 に出て 三方駅から小浜駅まで電車に乗り、まずは小浜市内見物。 駅を降りてすぐのところに 杉田玄白記念病院が

あるが、その前に 杉田玄白の像や梅田雲浜の 像が あった。 二人とも小浜藩に属していた。 前者 は解体新書で有名な

医者で後者は 幕末の志士。

その次に、鯖街道の起点を目指した。その周辺は再開発中であったが、有名な鯖焼き屋で

ある朽木屋(閉店中)を見つけ、何とか鯖街道起点のタイル表示を見つけた。鯖街道資料館は残念ながら

リフォーム中であった。 それでも付近の商店で 鯖のぬか漬け を土産に買った。ここのアーケードを出ると目の前に、

明治時代の芝居小屋であった旭座 を復現した 建物と 道の駅があった。 旭座は かなり立派で入りたくなる魅力を持つ

小屋で、スタート時 桂三枝を呼んだようだ。

更に西側に向かって歩き、小浜の古い町並み訪ね、最初に 町並み保存資料館を訪ねた。 ここにはボランティアガイド

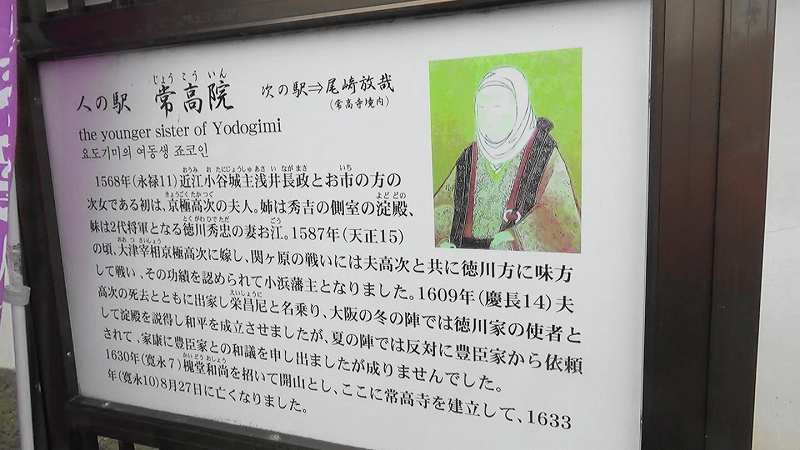

のおばさん1人しかいなかったが、資料館を空にして我々6人に外の町並みを、遊郭街や、お市の方の2番めの娘の「お初」

の方の常高院まで案内してくれた。お初の方は小浜藩主となった、京極高次の夫人であり、常高寺を建てたのです。

ガイドの話では 、 小浜市は人口が3万人もいないが、 国宝が 9つもあり、 杉田玄白や梅田雲浜を生んだのは、

鯖街道の起点ということで栄えたからでしょう。

元遊郭街の料亭「酔心」で一休みしたが、そこで飲んだ抹茶は実にうまかった。 午後からは 6k離れた、若狭国一宮、

若狭姫神社まで歩いた。若狭姫神社は 茅葺きが 素晴らしくまた横にそそり立つ杉の木が 見事だった。 さらに東小浜駅近くの県立若狭歴史博物館を訪ねた。解体新書の 杉田玄白の 書物や お市の妹のお初と 京極高次の 肖像画があった。

小浜市の地図

ホテルの朝食に大満足 |

小浜駅 |

小浜駅前の歩道に可愛いマーク |

小浜生まれの杉田玄白像 |

小浜生まれの梅田雲浜像 |

閉店だった朽木屋 |

鯖街道スタート点 |

鯖の糠漬けを買った |

見事に復元された旭座 |

小浜に寺の多いこと |

西組保存地区をガイドさんと歩く |

京極高次の夫人お初 |

料亭 酔月 |

一宮若狭姫神社の入り口 |

杉が素晴らしい本殿周り |

県立若狭歴史博物館 |

東小浜駅から上中駅までは10分電車に乗った後、熊川の宿を目指して6k歩いた。 途中歩道は バリケードで何回か遮られて苦労した。このバリケードは鹿、猿、イノシシなどの動物による被害を防ぐために 設置された獣害防護ネットだったが、我々歩行者も邪魔されるとは何とかならないものだろうか?

熊川宿の 入り口の景観が素晴らしかったが、中に入るとほとんど人通りがない。下の町から中の町上の町と 上っていったが、中の町にある熊川宿資料館に入る際、私だけが少し遅れた時、見知らぬ人に入り口で呼び止められた。実は

彼は熊川の宿の 歴史的保存のために尽力し、元この町の議員だった人で 、河合さん。 何回となく東京の文化庁に行って補助金をもらえるよう説明し、熊川宿リフレッシュを行ったけれども、肝心のお客が少ない と嘆いていた。この現象はここに

限らず小浜の町並み保存の町でも同じであり、 どうしたら良いのか?何らかの新しい考え方が必要だとか議論していたら、

20分以上ほど話し込んでしまい、私だけ資料館をスキップすることになってしまった。

熊川宿から本日 の宿、リフレステやまびこまでは宿のマイクロバスが迎えに来てくれた。宿は本当に山の中の一軒

家という感じ。

獣対策の防護ネット |

熊川宿入り口 |

熊川宿の下の町、中の町、上の町 |

熊川宿を歩くが人通りが少ない |

道の横にせせらぎ |

祭の山車の飾りを掘る |

熊川宿資料館前の河合さん |

熊川宿の道の駅 |

朝早くリフレステやまびこを出て 、熊川宿に戻り、そこから古野まで11 km 歩いた。 この歩きでは 獣害防護ネット

に阻まれて先に行けず、来た道を戻り30分時間ロスするなど苦戦した。表示はしっかりしていないために、我々が獣に

されてしまったのだ。うっぷんを晴らすため、全く違った会話を友人とした。友人は Instagramのハッシュタグや連絡帳

を使って、大事なものを記録しているそうだ。また、仲間の1人は片足を捻挫してしまって、以後の歩きをバスに切り替

えた。

更にバスで10分あまりで近江今津に

到着した。今津ではフェリーに乗るまで少し時間余裕があり琵琶湖周遊歌資料館に立ち寄った。フェリーは13時10分発で

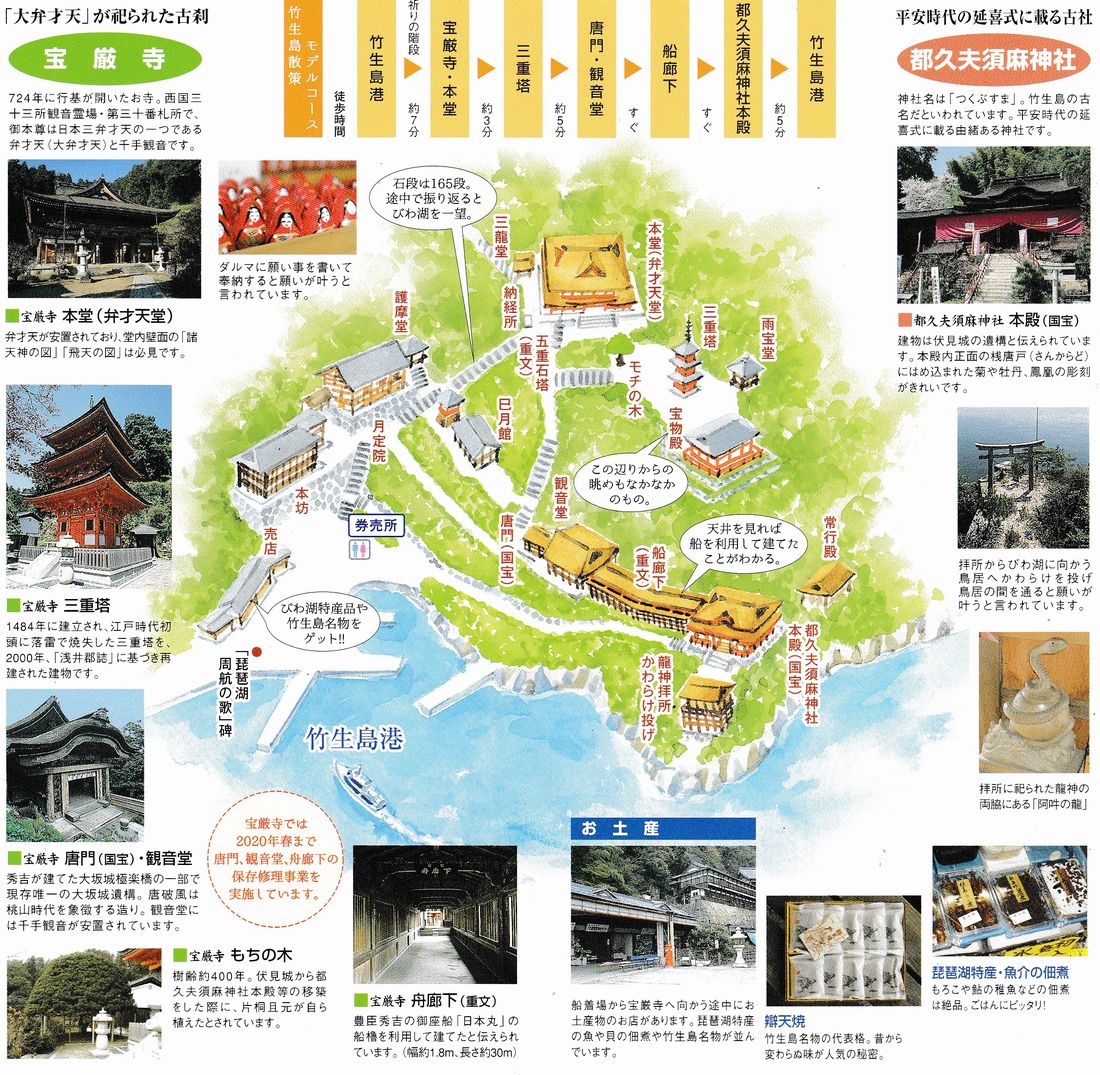

竹生島を経由し長浜港に向かうフェリーだ。竹生島は周囲2 km の小さな島であるが、歴史がありパワースポットともされて

いる。ここに1時間ほど滞在し、宝巌寺や都久夫須麻神社を訪ねた。 宝巌寺の唐門、観音堂は大阪城から移設したもので、

現存する唯一の大阪城遺構であるし、都久夫須麻神社は平安時代からの小社だが、本殿は伏見城の遺構と言われ、

ともに国宝である。 そして竹生島から長浜港までフェリーで行き、三日間の街道歩きの旅を締めくくった。

リフレステやまびこ |

防護柵で30分ロスとなった |

琵琶湖周遊歌資料館 |

竹生島に着いた |

竹生島の地図

階段登り宝厳寺本堂へ |

大阪城から移設された唐門 |

国宝の津久夫須麻神社 |

長浜城とロイヤルホテル |

・鯖街道歩きの旅 総括:

今回の街道歩きでは 北陸の拠点都市、敦賀と小浜を訪ね、感銘が深かった。敦賀の古からの港と鉄道の歴史と

天下取りの転換点となった金ケ崎、小浜の鯖街道スタート点としての歴史、琵琶湖の竹生島の国宝、いずれも忘れがたい

思い出となった。今回の旅に関連して2つのことを記したい。

読売新聞の特集に「史書を訪ねて」があり、2019年7月9日に太平記を扱い、敦賀の金ケ崎における新田義貞に焦点を

当てていた。鎌倉幕府を攻め落としたのは新田義貞で、華々しく登場したのだが、目立ちすぎて睨まれ、最後は惨めだ。

「ちょうど源義経にかぶる」との面白い表現があった。義貞は足利尊氏に睨まれ、後醍醐天皇に袖にされ、後醍醐天皇

の二人の親王を奉じて金ヶ崎城に立てこもる。金ケ崎は難攻不落であったが兵糧攻めに弱く落城し二人の親王は

命を落とすが、義貞は旗頭失っても再起した。しかし流れ矢で戦死。最後まで抗い続けた義貞、「そこが義経と違う」。

なるほど、面白い記事だった。

2つ目は、熊川宿での河合さんとの出会いだ。私は歴史に向き合い、歴史から学ぶことは極めて重要なことと

思っている。しかしながら、最近歴史を学ぶことへの関心が薄れているような気がする。旧跡を訪ねる人もかなり

減っているようだ。河合さんの悩みに如何にお答えしたら良いのだろう。まずは個々の名所旧跡が如何にして客を

呼び込むかの工夫も大事であるが、一方もっと根本的に歴史から学ぶこと、名所旧跡から学ぶことが如何に多いか、

を教育の場で教育する必要があるのではなだろうか?