ルーツ旅

(2017.11.2)

一年前に弟と一緒に大庭家のルーツを探る旅に行こうと企画したが、果たせず今年の11月2日に行くことになった。

父の実家はもともと、静岡県駿東郡深良村市場というところで、現在は裾野市深良となっている。大庭家のルーツについては、

父から「もともと先祖は清和源氏であったが、明治の初めに平氏の大庭家を継いだ」と聞かされ、複雑だが、由緒ある血筋なんだ

と漠然と思っていた。親父は私が小学生の時に、清和源氏を継いでいる深良村の増田家本家に私を連れて行ってくれた。そこで

私は、三重の箱をあけて出てきた巻物の虎の皮に書かれた系図を見せてもらった。清和天皇から始まり源義家(八幡太郎)、

新羅三郎を通り、武田源氏の武田信虎を通り(信玄に行かない)、江戸時代に増田家となってきている系譜を目の当たりにした。

私はこの巻物を再び見たかったので、1年前に、大庭家の本家を継いでいる大庭A氏に紹介してもらい、増田家本家を継ぐ

増田Tさんに電話してお願いしたが、Tさんは、「家系図があったとは聞くが見たことがない。探してみたい」との話で

あった。今年の10月に再びTさんに電話したが見つからないとのことだったので増田家行きは断念した。

大庭家のルーツとしては、父が先祖と言っていた、箱根用水を作った大庭源之丞がいる。源之丞の墓は近くの松寿院にある。

また、もっと遡ると、石橋山の合戦で源頼朝を破った大庭景親がいる。当時の大庭の本家は藤沢に大庭城を構えていた。

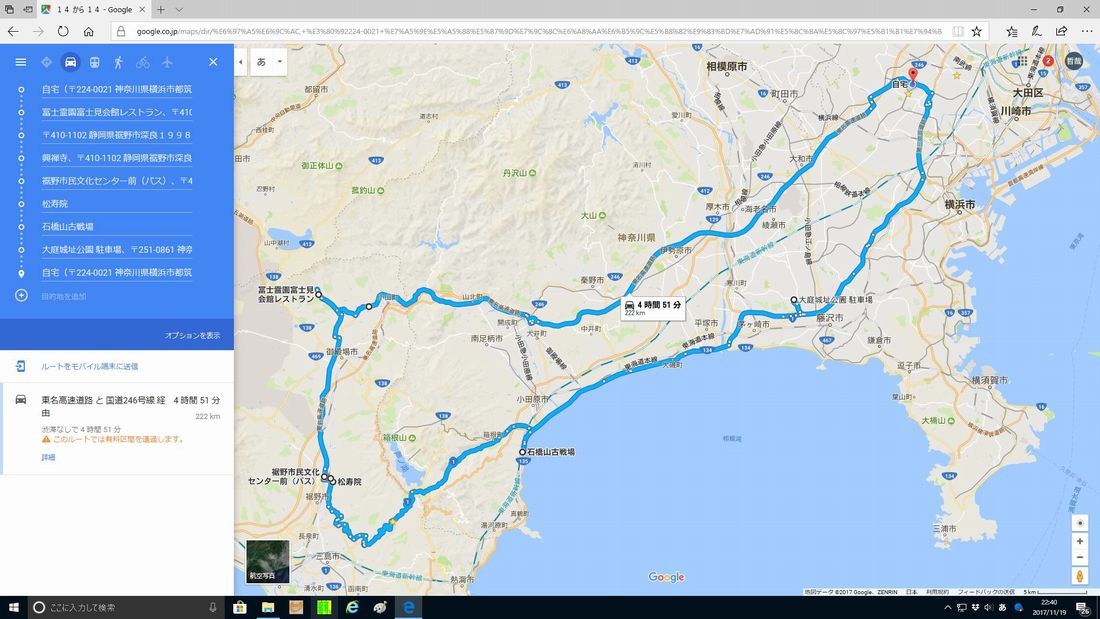

ということで、以下のルーツ旅の行程が決まった。

今回のルーツ探りの旅は、横浜の自宅を出て、大庭家の墓のある富士霊園に寄った後、ルーツ探り旅とした。

富士霊園のあと、大庭家本家A氏訪問→興禅寺→裾野市民センター(箱根用水展会場)→箱根用水(岩波駅近く)→

松寿院(大庭源之丞の墓)→石橋山合戦跡→大庭城(藤沢市)→自宅 である。

ルーツ旅の行程地図

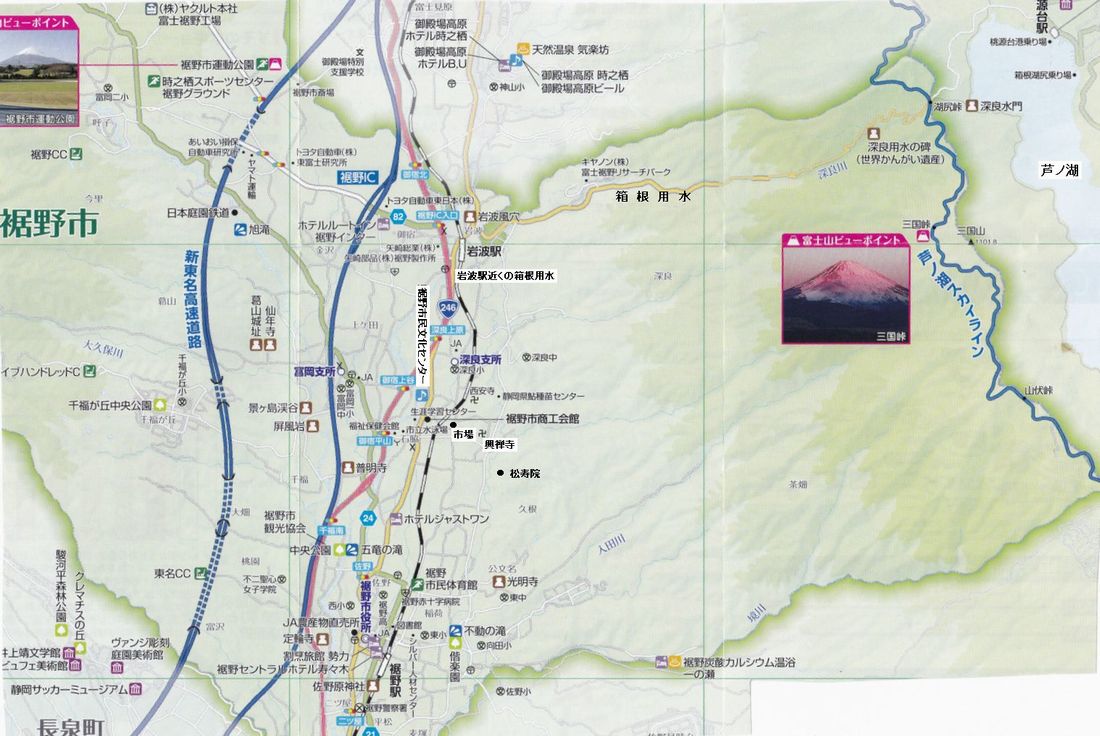

裾野市周辺地図

7時半に鷺沼駅で弟と待ち合わせ、富士霊園にむかった。9時開園時刻に到着し墓前で手を合わせた後、裾野市

深良の大庭本家にA氏を訪ねた。A氏から 増田家から大庭家になったいきさつを聞いた。戸籍簿謄本に依ると、

明治13年に跡目がいなくなった大庭家を増田孫四郎が継いで大庭佐重郎と名乗ったようだ。佐重郎の子が大庭與一

(私の父、大庭勉の父)である。

私が小学校の時は毎年夏休みに、一家全員で深良を訪ねたが、家は当時と異なり建て替えられていている。そして

今回わかったのだが、本家の横を流れる川は箱根用水だったのだ。その後、近くの興禅寺にある大庭本家の墓を訪ねた。

ここにも当時は毎年来て、墓参りした。

付近はその時と比べると深良は大幅に宅地化され、裾野市にはトヨタ、キャノン等の工場進出もあり、一変した。

1969年に東名道路が完成し、裾野インターが出来てからの変化は凄まじかったようだ。その一角に「裾野市市民文化センター」

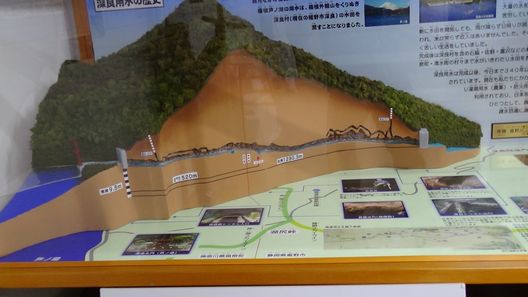

があり、箱根用水が「世界灌漑施設遺産」に登録されたことで箱根用水特別展 をやっていたので立ち寄った。会場では、

箱根用水の立体模型や断面図模型でわかりやすく説明していた。

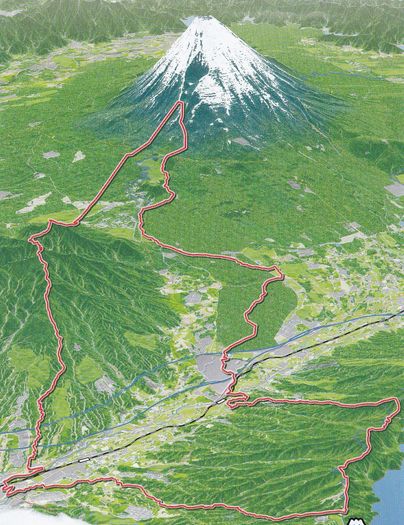

箱根用水を作る前の深良村は水不足で悩んでいました。深良村の名主であった大庭源之丞が江戸の商人友野与右衛門

に頼んで、芦ノ湖の水をを取り入れるための水路を作った、それが370年前に完成した箱根用水です。幕府や藩の仕事で

なく、個人事業として幕府の許可を得て完成した大事業であり、私自身、小学校の教科書で習った記憶があります。

神奈川県の芦ノ湖の水利権はそれ以降静岡県になっている。

この後、御殿場線の岩波駅の近くを流れる箱根用水を見に行き、更に松寿院に大庭源之丞の墓を拝みに行った。

富士霊園の大庭家の墓 |

裾野市マップ、本当に富士の裾野にある |

大庭本家の家 |

本家の家の左を流れる箱根用水 |

大庭本家代々の墓 |

裾野市文化センター |

芦ノ湖→裾野市への箱根用水を示す模型 |

箱根用水の断面図(全長1280m) |

岩波駅近くを流れる箱根用水 |

松寿院にある大庭源之丞の墓 |

次は小田原まで走り、真鶴道路135号線の山側にある 石橋山の合戦跡 に向かった。本当にこんな山地で合戦が

あったのかとと思われる所に「石橋山古戦場」の碑があった。更に上っていくと佐奈田神社があった。頼朝の部下、佐奈田

与一を祀っている。

次は藤沢の大庭城に向かった。大庭城は平山城ですが、現在は大庭城址公園となっていて、かなり広大です。

ここは1100年台に鎌倉景正が大庭御厨(みくりや=荘園)という土地を開発し、その子の景継が大庭景継

と称して、大庭氏が始まりました。大庭城(大庭の館)を築いたのは大庭景宗とされ、その子が有名な大庭景義、景親兄弟です。

保元の乱ではこの兄弟は源義朝の部下となり、勝利したのですが、平治の乱で義朝が平清盛に敗れた後、弟の景親は平家となり、

一時は石橋山の合戦で源頼朝を破ったのですが、真鶴から船で安房国に逃げ渡り、勢力を盛り返した源氏勢に破れ死にます。

一方兄の景義は頼朝に付き、有力な御家人となり生涯を終えます。但し、その子孫はその後の勢力争いや紛争により、北条

政権下、関東から大庭氏の勢力は一掃されたようです。この結果大庭一族は全国に散らばったとある。

大庭景義・景親兄弟について詳しくはネットで見つけた記事があり、こちらをクリック下さい。

石橋山の合戦跡の碑 |

佐奈田神社 |

大庭城跡 |

広大な大庭城址公園 |

ルーツ旅を終わって

大庭という姓はそんなに多い姓ではないが、父親の故郷の深良の興禅寺の墓地に行くと、大庭家の墓が極めて多く、

この辺には大庭家が密集していると感じてきた。最近になって、ネットで大庭姓を検索した所、全国では25000人程度

いるらしい。都道府県では福岡県が約5700人で最も多く、市町村別では北九州市の若松区が約1600人で最も多いが、

小地域で最も多いのは裾野市深良で約300人とあった。詳しくはここをクリックして下さい。

若年の頃、父親から、「先祖は源氏であったが、明治になって平家方の大庭になった」と聞かされ、源氏のルーツ

を示す、増田家本家の系図を見せてもらい、由緒はあるが複雑な家系だと思ってきた。

今回ルーツ旅をし、ネットで調べたりして、大庭家のルーツについては、凡そではあるが、以下のように考えても

よいのではないかと思った。

『平安時代に鎌倉景政が藤沢に荘園「大庭御厨」を開拓し、息子の景継が大庭姓を始めて名乗った。大庭景宗→

大庭景義・景親兄弟と続くが、景親は殺され、残った景義の子孫も勢力争いや紛争により、関東から大庭氏の勢力は一掃

され、鎌倉時代に大庭一族は全国に散らばった。記録はないが、現在の大庭姓分布が示すように、駿河の深良村にも多くの

人が逃げ延びた。そしてその中から深良村の名主大庭源之丞が生まれ、箱根用水を完成させ、深良村を豊かな農村に

変革させた。』

今回の旅は1日という忙しい旅ではあったが実り多き旅であった。