熊野古道を歩く

(2014.11.4ー11.7)

街道歩きのメンバーで、次は「熊野古道」を歩こうということになった。しかしどこをどう歩けばよいのか?

メンバーの中で議論した。

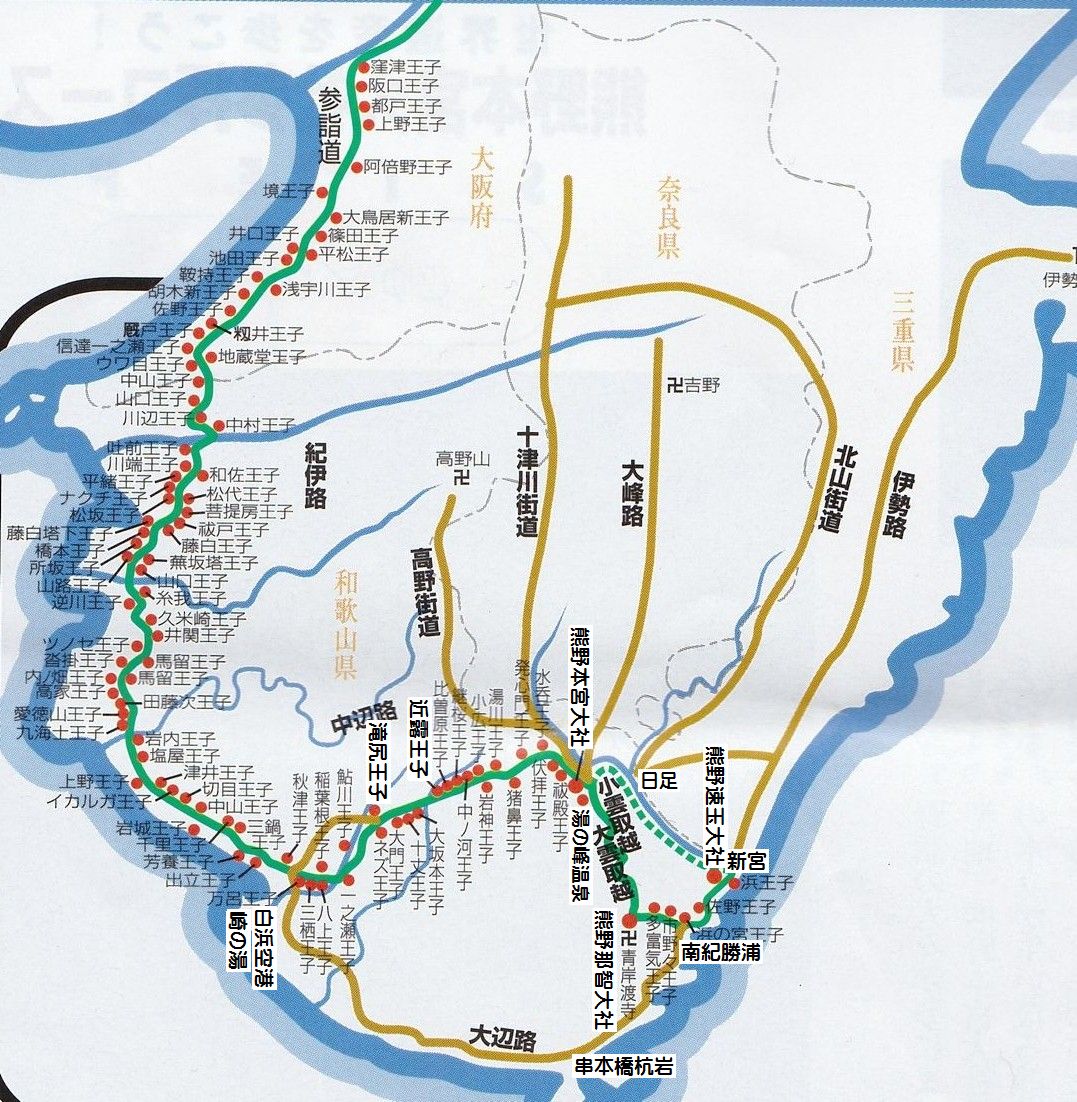

熊野古道には、大阪と熊野を結ぶ紀伊路から中辺路(なかへじ)を通り熊野本宮に至るルート、

伊勢と熊野を結ぶ伊勢路、高野山から南下して伯母子岳や果無(はてなし)山脈を越えて本宮に至る小辺路

(こへち)や吉野から大峰山脈を縦走する行者道を行く大峰奥駈け道もある。

我々はこの中で、熊野古道のゴールデンルートと言われる中辺路を歩くこととした。このルートは

上皇・法皇による熊野御幸のルートであり、いわゆる熊野王子があるルートであり、現在に至っても最も人気の

あるコースになっている。

熊野御幸は907年の宇多法皇に始まったが、盛んになったのは院政の時代になってからで、白河上皇が

最初の御幸を行った1090年から後鳥羽上皇までの約100年間に100回近い御幸が行われ、院政期には、

上皇の熊野御幸はほぼ年中行事となった。そのルートは京から大阪まで舟下りし、大阪窪津王子(大阪市天満橋

の辺り)から陸路を取り、天王寺と住吉大社を参拝しながら南下し、紀伊田辺から中辺路に入り本宮、新宮、那智

の順で熊野三山を巡拝するが、中辺路の山中の道を本宮へ向かい、本宮からは熊野川を船で下り、熊野川河口に

ある新宮に詣る。新宮からは再び徒歩で海岸線沿いを辿り、那智川に沿って那智に登っていく。那智から

の帰途は、往のルートをそのまま戻るのが基本だったという。

片道で三百数十kmあり、道筋の名所に熊野九十九王子社(熊野権現の御子神が祀られている)が設けられ

休憩所とし、20日から一ヶ月で前後で往復したと言われる。一行の人数は平均300人前後に上り、上皇、法皇は

白ずくめの山伏に近い姿だったと言われている。

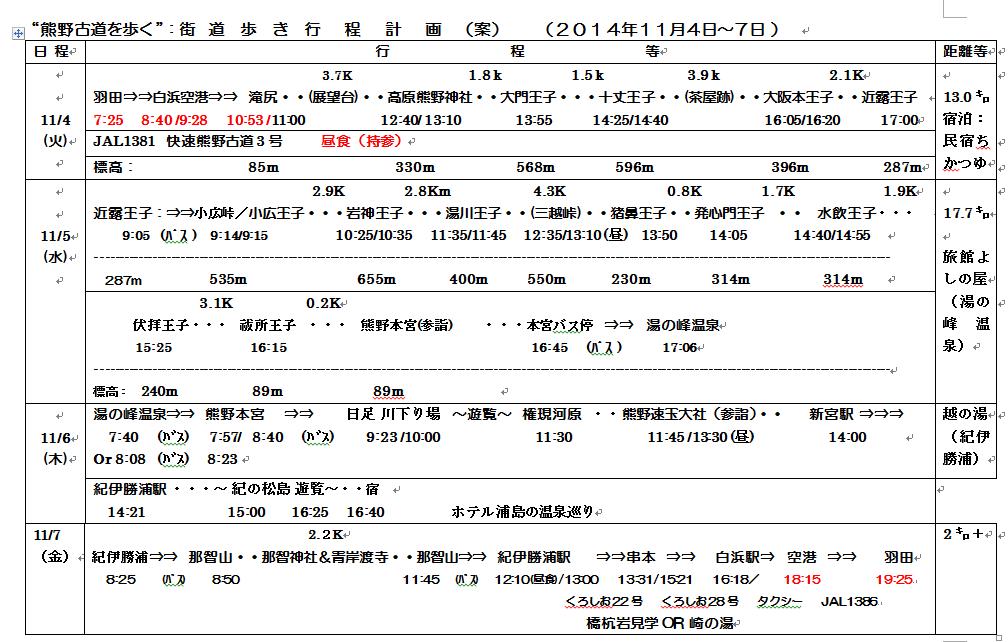

行程は今迄のように我々メンバーのリーダーが具体案を作成してくれた。2014年11月4−7日の4日間とし、

基本的には御幸のルートを取り、本宮、新宮、那智の順でを巡拝するが、中辺路を本宮までしっかり歩き、

熊野参詣の湯垢離(ゆごり)場として名高い湯の峰温泉に泊まり、舟で新宮に下り、次にJRとバスで那智山

に行くという、前半は苦行し、後半は楽しむ計画となった。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は和歌山県、三重県、奈良県にまたがる吉野/大峯、熊野三山、高野山

の3つの霊場と霊場を結ぶ参詣道や取り巻く文化的景観が世界遺産の対象で、巡礼道の世界遺産は世界でも「サン

チャゴコンポステーラへの巡礼路」とこの巡礼路と2つだけだ。そしてこの世界遺産は今年で10周年を迎え、

記念イベントが計画されていて、正に格好の時期の訪問となった。

熊野古道歩きの工程計画(2014年11月4日−7日)

白浜空港〜熊野三山の旅行全体地図

中辺路の地図(1)(白浜空港〜熊野大社)

中辺路の地図(2)(熊野大社〜速玉、那智大社)

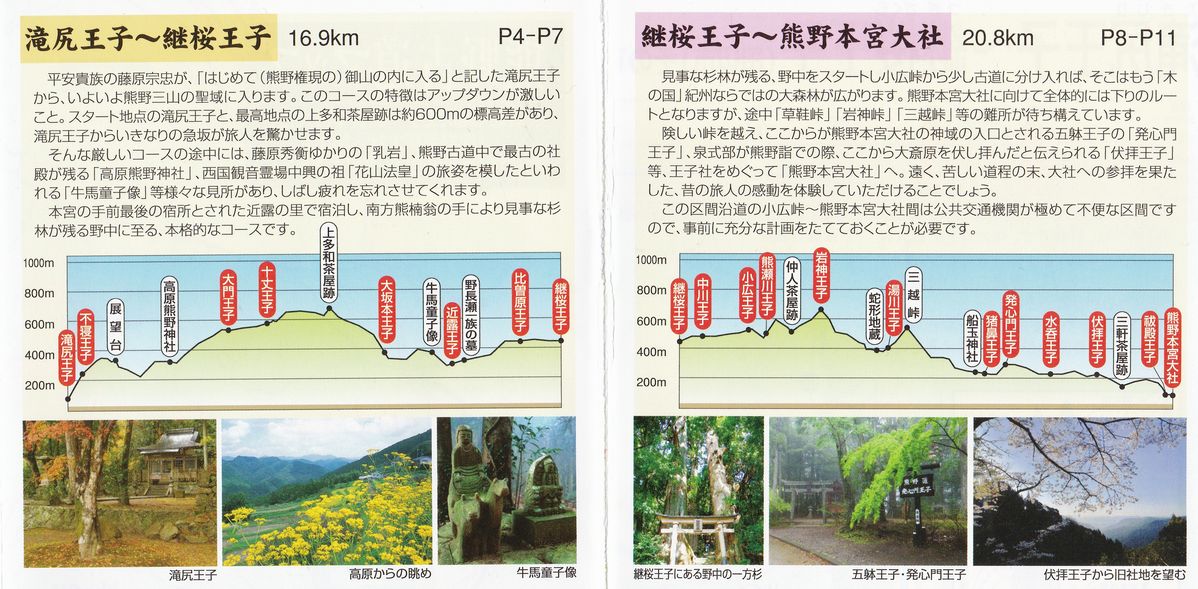

中辺路の高低差地図(滝尻王子〜熊野大社)

初日の11月4日は朝早く羽田空港から南紀白浜空港に飛び、予定通り8時40分に到着。

今回も街道歩きのリーダーが綿密に作ってくれた行程を基に歩く計画だ。空港にはそのリーダーの友人が待ち受けて

いて、我々6人全員に蜜柑、梅などの差入れを配ってくれ、歩き始めの場所、滝尻王子にある熊野古道館でマップを

貰うことをアドヴァイスしてくれた。有難いことです。空港からはバスで滝尻王子まで行き、古道館で中辺路の

マップを入手した。

古道館の向かいにある滝尻王子は、かって上皇達が神楽や歌会を奉納したという格式のある王子であり、

ここから聖域に入るとされる。中辺路の特徴はアップダウンが激しく600mもある。

滝尻王子で中辺路古道歩きの安全祈願をした。滝尻王子の裏の急峻な坂道が熊野古道歩きのスタートで、驚かされ

た。急登を行くと暫くして胎内くぐりの大岩や乳岩があった。滝尻王子から約一時間半で高原熊野神社に到着したが、

この神社は中辺路最古の建物と言われ、楠の大木に囲まれ壮観だった。近くに高原霧の里休憩所があり、昼食を

とったが、ここからの熊野の山々は奥深く折れ重なり見事だった。

箸折峠には中辺路のシンボルにもなっている牛馬童子の像がひっそりと座っている。この像は花山院の姿を

模した物と伝わり、箸折とは花山院がここで昼食の時、萱を折って箸にした事が由来とされる。峠を過ぎた所

から、中辺路の中継地、近露の集落が見渡せた。近露に着いたのは17時20分、もう辺りが暗かった。近露は国道

131号線と熊野古道が交差するところにあり、旅館が数軒あった。

我々の宿は「民宿ちかつゆ」であったが、驚いたことはここで二組の外国人グループと出会ったことである。

一組はオーストリア人夫婦、もう一組はフランス人と米国人のカップル。熊野の外国人人気は聞いてはいたが、

正直、驚いた。

滝尻王子行きバス |

熊野古道館 |

滝尻王子 |

滝尻王子裏の急坂 |

高原熊野神社 |

熊野の山々 |

牛馬童子 |

近露が近い |

近露の街を望む |

近露の街に到着 |

2日目はまず、近露王子之跡の石碑の立つ近露王子跡で参拝。計画していた岩神王子を通るルートは現在不通と

宿で教えてもらい、近露から15分ほどバスの湯川橋で降り、迂回ルートを通り本来の湯川王子に出ることになった。

歩き始めてまもなく、昨晩のオーストラリア人夫婦と出会い、しばらく会話しながら歩くことが出来た。

奥さんは最初の来日は京都行きで、今回が2度目の来日で熊野歩きを決めたというが、夫君は今回が初めての来日で

この熊野歩きを選んだと聞かされ驚いた。夫君はオーストラリアのパース大学で教鞭をとり、日本の名古屋大学と

学生交換プログラムの関係で来日したとのことで、熊野の後は名古屋に行く予定という。

彼らにとって熊野は何がどう魅力なのか?聞いてみた。 「オーストラリアは平原ばかりで熊野のような切り立

った壁がない、川がない、とのことだった。確かに豊かな植物、水、生物、崖、山に恵まれた自然は豪州にはないの

だろう。代わりに豪州では個人の家も土地もでかいのだそうだ。

驚いたことにオーストラリア人夫婦の英語の地図の方が我々の地図より詳しく迂回ルートも詳しい事を発見した。

何処で誰が英語の熊野古道地図を作っているのだろう? 羨ましくなってしまった。

迂回ルートもアップダウンが厳しく、全員かなりバテて湯川王子跡に着いた。更に急坂を登り、昔関所があった

という三越峠のやや広い平地で小休止した。ここまで峠が3つということで三越峠というのだそうだ。とにかく古道

歩きなどという優雅なものでなく、登山のキツさであった。ここでオーストラリア人夫婦に追い越された。

この後どうも道を間違えたらしく、猪鼻王子跡を通らずに発心門王子社に来てしまった。

ここまでくれば一安心、当地から熊野本宮までは7Km程の下りになっていて、ポピュラーな古道歩きコースに

なっている。確かに当地に着いて驚いたことは、初めて大勢の人と遭遇したということだ。

ここにはかって大鳥居があり本宮神域の入口とされた。我々もここで昼飯の握り飯を食べた後、お祓いして

から出発した。水呑王子跡を過ぎ山林を抜けて伏拝王子跡の付近に来たら大変な混雑にぶつかった。皆さん伏拝茶屋で

コーヒーを飲んで休んでいるのだ。我々もコーヒーを啜ることにした。

茶屋の前の階段を登って伏拝王子跡に出て

和泉式部の供養塔で手を合わせ、大斎原の森を望み、大鳥居を確認しようとしたが難しかった。

更に坂を下り、本宮への最後の王子、祓戸王子跡を過ぎると、本宮の裏鳥居に出たので拝礼して中に入った。

民宿 ちかつゆ から出発 |

近露王子跡 |

オーストラリア人夫婦 |

湯川王子 |

三越峠で小休止 |

発心門王子社でお祓い |

伏拝王子前の混雑 |

伏拝王子跡 |

祓戸王子跡 |

本宮裏鳥居 |

熊野本宮には裏鳥居から入った。熊野本宮の入口右に八咫烏の碑を見て正面に入った。杉の緑を背景に檜皮葺き

の社殿が厳かに座っている。本宮を拝むのは2度目であるが、改めておごさかで風格のある佇まいの正面に立つと

ここに来るまでの疲れもスーッと消えていく。

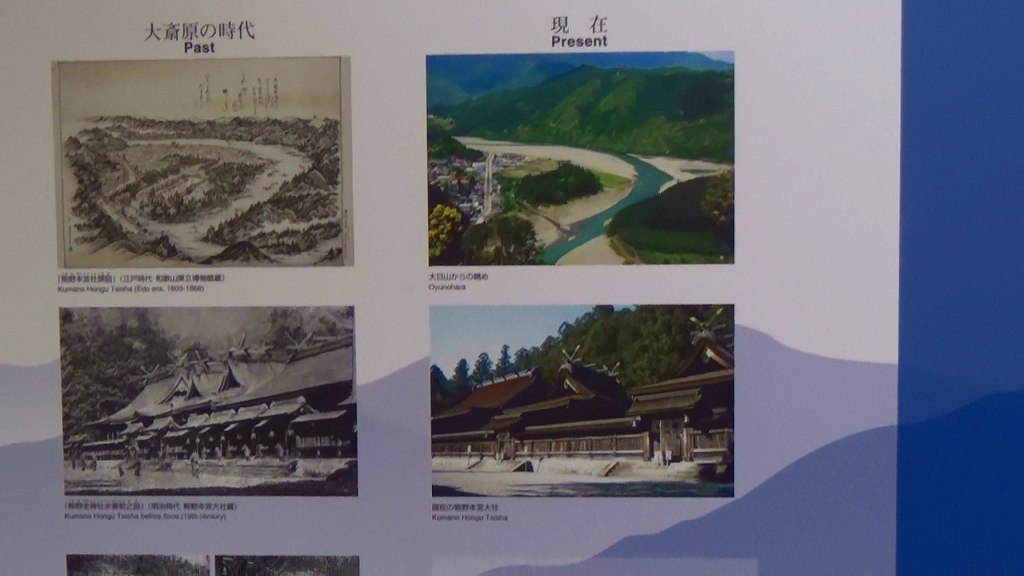

熊野の大社殿は元々、大斎原という熊野川の中洲にあったが、明治22年の熊野川大洪水で流出を免れた四社のみ

を現位置に移築したものだ。社殿の正面の参道を逆に降りて国道168号線を跨いだ所に大斎原はあり、高さ34mの日本一の

大鳥居がシンボルとなっている。上皇法皇はじめ中世に至って庶民が目指した熊野詣はこの大斎原を目指したので

あり、大洪水で流される前は壮大な規模だったという。

参道を逆に降りて鳥居に出ると国道168号線沿いには世界遺産熊野本宮館があり、「熊野三山とは」

「大斎原の変遷」など興味深い展示を見ることが出来た。ここで、熊野権現に関する知識も得られた。

即ち 「熊野本宮、速玉大社、那智大社の3つを総称して熊野三山、または熊野三所権現という。三社は個別の

自然崇拝(本宮は川、速玉は岩、那智は滝)に起源を持つが、平安時代には宗教的な一体性が形成され、熊野三所権現

と言われ、平安時代中頃以降になると、熊野では神仏習合が急速に進み、本宮の神が阿弥陀如来、新宮の神が薬師如来、

那智の神が千手観音と考えられるようになり、熊野が浄土と考えられるようになって、人々の畏敬を集めた」等など。

上皇法皇による熊野御幸に始まり、一般民衆にまで広がり、いわゆる蟻の熊野詣と言われるようになったとある。

八咫烏の碑 |

締縄の門から本宮を覗く |

熊野本宮大社 |

大斎原の大鳥居 |

世界遺産熊野本宮館 |

本宮の今昔 |

本宮からバス20分程で本日の宿のある湯の峰温泉に行った。湯の峰温泉は小栗判官伝説の話で有名である。

小栗判官が照手姫に連れられ入浴し餓鬼の姿を本来の判官に蘇らせたという、霊験あらたかな「つぼ湯」が

あるのだ。このつぼ湯は世界遺産になっている。

バスを降りて辺りを見ると、温泉街の鄙びた風情が素晴らしく直ぐこの温泉街を気に入った。目の前に小栗判官

のつぼ湯の小屋が見え、目指す宿の「よしのや」はその奥にあった。「よしのや」で驚いたのはあの外国人二組も

ここが泊りだということだ。実は「よしのや」の本日の宿泊は13人で、日本人は我々6人のみでその他は

外国人と聞いてもっと驚いた。熊野はこれほど外人人気が高いのだ。

三日目の朝、つぼ湯を体験したいと早起きした。つぼ湯は一人づつの30分交代制である。熱すぎて入れない一番

風呂を避けて7時半からを狙ったのだが、先客がなく結局一番風呂になり、10分位水で薄めてやっとのことで

入ることが出来たが、5分入るのがやっとだった。つぼ湯小屋を出た所に小栗判官伝説を記したの看板があり、

入口には「日本最古の湯、湯の峰温泉」と書かれた看板に気がついた。有馬温泉にも日本最古との看板があり、

いくつも日本最古があることになるが、熊野詣の湯垢離(ゆごり)場として歴史ある温泉であることは間違いない。

宿から出発する時に「よしのや」の女将が宿の前の岩にあった一遍上人名号碑を教えてくれた。実は

湯の峰温泉は一遍上人ゆかりの地でもあり、時宗は一遍が熊野参詣の折に熊野権現の神託を受け悟りを開き

以後全国布教の旅に出たと言われている。生涯自分の寺を持たず、臨終に経典を焼き捨てた彼が経文を爪で

刻んだと伝わる岩が、「よしのや」の前の岩にあったのだ。

湯の峰温泉つぼ湯と 奥が「よしのや」 |

世界遺産つぼ湯 |

熱くて赤い体 |

小栗判官伝説の看板 |

湯の峰温泉正面 |

一遍上人の爪で刻んだ岩 |

今日は湯の峰温泉からバスで日足(ひたり)迄行き、そこから熊野川を権現河原まで、16km90分の舟下り

する。日足には川舟センターが有り、そこで赤い羽織を着て帽子をかぶると何かワクワクしてきた。語り部さんと

船頭さんと我々の合計8人で小舟に乗って出発! 語り部さんの話では、上皇・法皇などかっての上流階級の人々

は舟下りが出来たが、一般民衆は金が無く陸路を行ったという。川の水は実にきれいだし、山も雲がたなびき美しい。

語り部さんの途中の名所案内を聞きながら川幅で決まる急流や緩流を楽しんだ。骨嶋というところで降りて

休んだのは良いが、再出発時にどうも舟のエンジンがかからない。結局後続の舟に我々6人も乗せてもらう

ことになり14人同乗となった。

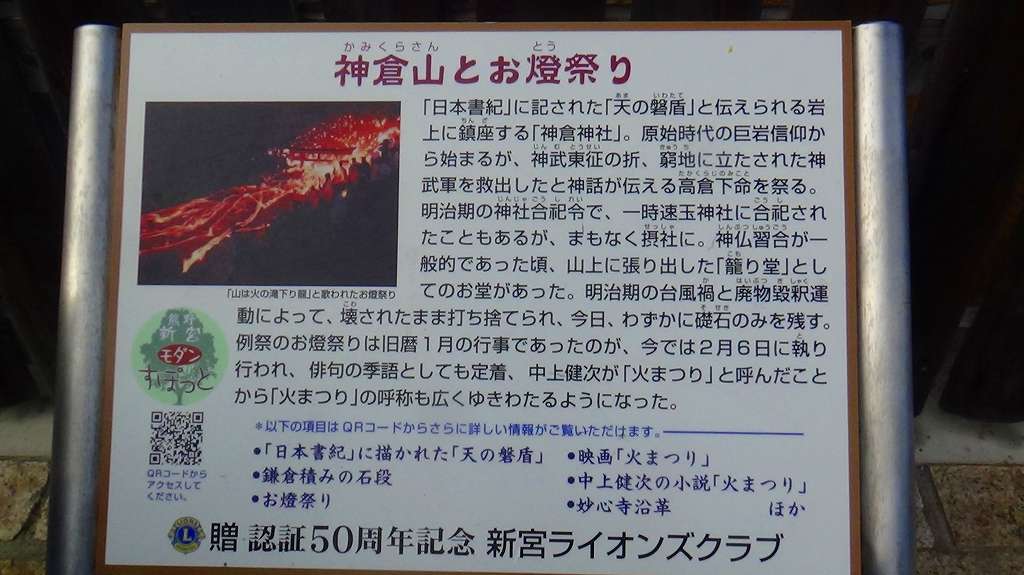

舟を降りた後は歩いて直ぐの速玉大社に行くことになっている。語り部の話では、速玉大社よりも神倉神社

の方が新宮の人には人気があるという。それでは神倉神社にも行こうということになった。

いざ川下りスタート! |

実に美しい川の水 |

雲がたなびく山々 |

語り部さん |

船頭さん |

骨嶋で |

舟を降りて、10分ほどで速玉大社だ。神門をくぐると鮮やかな朱色の社殿が整然と並んでいる。速玉大社

は、ゴトビキ岩を祭った神倉神社を元宮とし、ここに新しく宮を遷した事で新宮と呼ばれ、新宮市の語源と

なっている。私にとって速玉大社は初めての訪問でありしっかり拝礼した。ここには歴代の上皇、法皇が御幸

された回数が記された表示板があり、平重盛が植えたと伝わるナギの御神木があった。

昼食の後、神倉神社に向かって10分ほど歩いた。入口の鳥居から始まる急な階段の不安全そうな凸凹を見て

嫌な感じがした。各人結構重いリュックサックを背負っており、このまま登るのは難儀だと考え、鳥居の近くで

修理工事をしている人に、置いたリュックの番を頼んだ所、参拝する人は工事用の砂の入った袋を上に運んで

欲しいと言われ、リュックを頼む都合、一人2個づつ持って行こうと言う事になった。

よせばよいのに、重いのを2個ずつ持っての登りは大変苦しく、落下して怪我しないことを祈りながら少し

づつ登った。しかしその苦労は538段、120mを登り切って、切り立った崖の上にある巨岩、ゴトブキ岩と

社殿を拝み、上から新宮の街の景色を臨んで報われた感じがした。ゴトビキ岩は日本書紀にでてくる

「天の磐盾」であり神倉神社のご神体だ。神仏習合により、神倉山は熊野権現の降臨地とされ速玉大社の

元宮となった。ここで座禅を組み瞑想している若い女性が居た。

毎年2月6日にはお燈祭りがあり、松明を手にした1800人が538段の急階段を一気に駆け降りる勇壮な

祭りがあると聞き、一度見てみたいと思った。

速玉大社 |

熊野御幸の回数を示す表示 |

ナギの御神木 |

神倉神社の急階段 |

やっと砂袋運びのゴール |

神倉神社の社殿とゴトビキ岩 |

社殿で拝む |

神倉山から新宮市を臨む |

座禅を組む若い女性 |

お燈祭りの看板 |

この後は新宮駅まで歩き、14時発のJRで20分、紀伊勝浦駅で降り、迎えのバスでホテル越之湯に到着。

計画では船で紀の松島遊覧をする予定だったが、生憎海が荒く中止となった。代りに、私とメンバーの一人は

近くにある、ホテル浦島の温泉巡りをした。ホテル浦島はツアー客に有名で、絶景など楽しめる6つの温泉巡り

ができると聞いていて是非行きたいと思っていた。

温泉巡りは「忘帰洞」「玄武洞」「天海の湯」「遥峰の湯」「磯の湯」の5つに入った。最も有名な

「忘帰洞」で荒波を真前に見たが、それよりも「玄武洞」は当日の外洋の荒波を被るところ迄行って

スリリングな体験をした。浦島は島にあり、無料の船が往復し、1000円で温泉巡りが楽したのは格安だ。

新宮駅 |

紀伊勝浦駅 |

越之湯 |

ホテル浦島全景 |

浦島の6つの温泉巡り |

忘帰洞から荒波を見る |

忘帰洞の洞窟 |

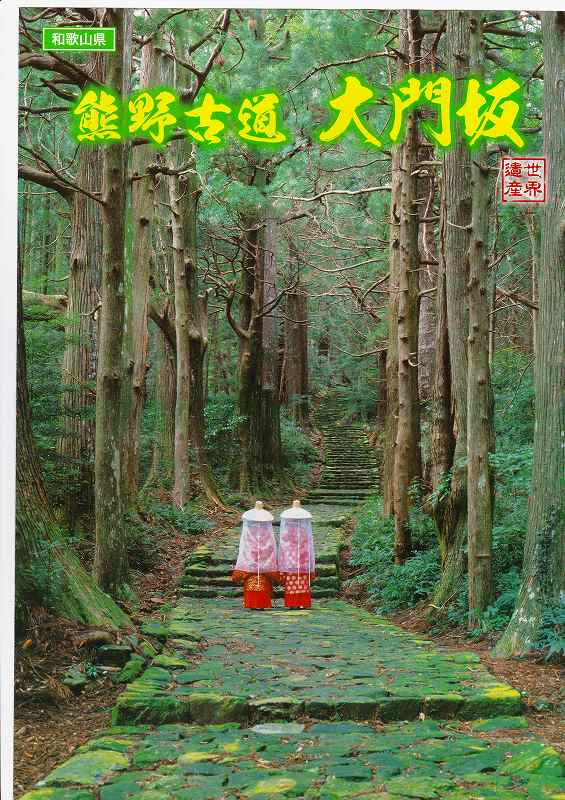

最終日の7日は那智を訪ねる日だ。荷物をホテル越之湯に預かって貰い、紀伊勝浦駅から那智までバス往復

することにした。バスは大門坂で降り、大門坂から、那智大社、青岸渡寺、那智の滝と順に歩いてバスで紀伊

勝浦駅に戻ってくる計画だ。大門坂は約600mで267段の階段を登るが、両脇を背高い杉並木や鬱蒼とした緑

で囲まれ、更にしっかり整備された石畳の道があって、古の衣を纒って優雅に歩きたくなる趣があった。平安

衣装を纏った二人の女性の写真の大門坂パンフをかざしてある貸衣装屋が入り口にあったが、むべなるかな

と思った。

大門坂入口付近に樹齢800年で周囲8.5mという夫婦杉があり、しばらくして最後の王子、多富気王子を

通り、大門坂を終わると多くの土産物屋の並ぶ道に出る。そこから467段の階段を上がって那智大社の

ある境内に出た。那智大社とすぐ近くにある青岸渡寺で拝礼した後、遠くに那智滝と三重の塔を見た。

ここから那智の滝までの10分ほどの歩きの途中で三重塔に登った。

間近に見る那智の滝の迫力は流石であり、滝水が飛び散って神々しく見える。

那智の滝のバス停で、2泊とも同じ所に泊まった、フランス人と米国人のカップルに出会い、バスを待つ

間に会話ができた。我々はバスと舟とJRを使ったのに、彼らは小口から熊野古道歩きで那智に来たと聞いて

そのタフさに驚いた。

米国人の女性は私と同じカルフォルニア大学バークレー校(UCB)の出身で、イタリアで

夫君を見つけ、サンフランシスコで結婚し、現在はロスアンジェルスに住むがバークレーに引越しすること

を考えているという。もしバークレーに引越すなら、「私も行く機会があるのでバークレーで会えるね」と

言って別れた。

大門坂入口 |

大門坂のパンフレット |

貸衣装屋 |

夫婦杉 |

最後の王子、多富気王子 |

大門坂 |

那智の地図看板 |

467段の階段をあがる |

那智大社入口の鳥居 |

那智大社(奥に青岸渡寺) |

青岸渡寺 |

那智の滝と三重塔の遠望 |

三重塔に上って |

133m,那智の滝 |

バスで紀伊勝浦駅に戻り、評判の店、網元で一押しの刺身定食を頬張った。ホテル越之湯に戻り、預かって

もらった荷物と松島遊覧のキャンセル料をしっかり受け取って、紀伊勝浦駅から白浜への帰路についた。

帰路の飛行機までは時間があったので、途中串本で降りて橋杭岩を見物するグループと、白浜で温泉に

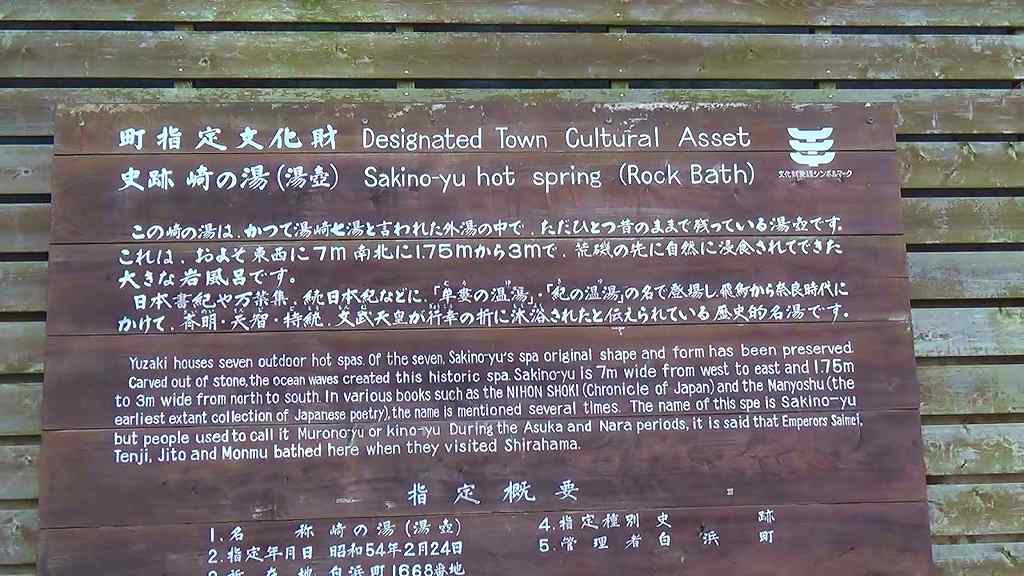

寄るグループに分かれた。私は友人と二人で白浜の温泉を訪ねる選択をし白浜駅で降りた。白浜温泉の発祥地、

湯崎温泉には崎の湯という有名な温泉があると聞き、そこを訪ねることにした。

到着して看板を見て驚いた。崎の湯は奈良時代には牟婁の湯、紀の湯と呼ばれ、斎明、天智、持統天皇など

が行幸の折に沐浴したとあった。更に後に調べると、この地に湯治中の斉明天皇、中大兄皇子のもとに、謀反の疑い

により捕えられ護送されてきた有間皇子が、中大兄皇子により厳しい裁きを受けた場所としても有名であった。

ここにも「日本最古」の湯の表示があり、有馬温泉、湯の峰温泉、崎の湯と日本最古が3つになってしまった。

崎の湯は小さい風呂であったが、海に浮かぶ古代の湯という感じがし、ここに来た選択を正解と思った。人気が

あるらしく、香港から来た男性は2度めだと言っていた。彼は中国人だが、自分は香港人で、「中国人は安心できない

ので嫌い」と言っていたのが印象的であった。

網元食堂 |

車窓からの景色 |

橋杭岩(別グループの写真) |  湯崎温泉海岸 |

崎の湯の看板 |

最古の湯の表示 |

崎の湯の入口 |

崎の湯(撮影禁止、写真を写した) |

・熊野古道歩き総括:

熊野古道歩きの旅は、山登りといえるキツイ中辺路歩きあり、神々しい熊野三山参拝あり、湯の峰・勝浦・

崎の湯の名高い温泉巡りあり、古道歩きの外国人との語らいありなど、バラエティに富む貴重な体験ができた。

殊に、熊野の外国人人気の高さには驚かされた。その理由を知りたくてネットで調べたら、ミシュランなど

の有力な旅行ガイドブックで高く評価されだしてから旅行客が増えだし、熊野の外国人対応への注力も相まって

急増しているらしい。田辺市の熊野ツーリズムビューローの職員で、カナダ生まれのブラッド・トウルという人

が宿のサービスのマニュアルや看板、料理のメニューなどの英語化や、ベジタリアンへの対応、旅行コースの提案

など、熊野を世界に発信する様々な指南役になっていると日経のWeb刊に載っていた。昨2013年の熊野の宿泊の

外人客は2900人に上ったそうだ。白浜温泉でも2013年に外国人宿泊客が2800人で殆どアジアからで中でも香港人

は50%と言う。私が崎の湯で香港の若者と出会ったのも当然の事だったのだ。

何故熊野が信仰の対象なのだろうか?

森においては、熊野は、日本の南西、太平洋を代表する常緑広葉樹の木、「樫」の北限であり、

北日本、日本海を代表する落葉広葉樹木「ブナ」の南限である。つまり樫とブナが混ざりあって森を形成

している。故に樹木や草の種類が多く、そこに寄生する生物も豊富だ。(出典「熊野古道を歩く」山と三溪社)

熊野信仰も複合的というか、ごちゃ混ぜ。熊野権現は、仏が衆生を救うために仮に(権)神の形で現れた

ものとされる(本地垂迹説)。日本の神仏習合の考え方は、6世紀末の神宮寺建立に始まるとされ奈良時代初頭から

国家レベルの神社において神宮寺の建立が始まる。この段階では、神と仏は並列で別の存在として認識されて

いたが、平安中期の本地垂迹説により「仏が衆生を救うために仮に(権)神の形で現れた」となり、同一の存在

と見るようになった。

とりわけ、熊野の神々は、修験道と結びつくと共に、院の帰依を受け、院政期以降その信仰を全国に広げて

いった。熊野は本宮・新宮・那智の三社(熊野三所権現)で構成され、平安末以降 救済願望に応える神として

広く衆庶の信仰を集め、一大霊場として繁栄を極めた(蟻の熊野詣)。

つまり神仏習合の考え方は熊野信仰から大衆の間に広がり、「日本人のものの考え方」を作ってきたと言って

良いのではないでしょうか? ごちゃ混ぜに依る矛盾を敢えて否定しない性格、YES,NOをはっきり言わず、曖昧さ

を是とするという国民性、いろいろなものを取り入れる寛容性、色々な文化を取り入れて昇華する柔軟性など、

は熊野で育まれたと言っても過言ではないと私には思えてきました。