江戸城外堀歩き

(2023.11.29)

11月29日に いつもの街歩きの仲間 5人で江戸城外堀歩きをした。今回はTさんが歩きの計画と資料

を用意してくれた。実は江戸城お堀めぐりについては、千代田区が「ちよだ歴史散歩マップ」を出している。

今回の歩きは江戸城の外堀を飯田橋から反時計回りで日枝神社まで約半周するルート。

徳川家康が1590年頃入府した頃は城の東は湿地帯、西は武蔵野の原野が広がっていた。1603年家康が江戸幕府を開いたとき

城のあり方を見直した設計に基づき、諸大名に軍役として普請を命じた。 1606年(二代将軍秀忠の時代)になると城の拡張・内堀・外堀の掘削に加えて

諸大名の屋敷地確保のために日比谷入江を埋め立てた。その後も隅田川河口一帯の埋め立て、下町を町地に、その周辺には寺社を配置して

街づくりを進めた。一方で平川の流れを付け替えるとともに江戸城直下まで船が入れるようにするなど、水運ルート整備にも力を注いだ。

家康は1616年に亡くなったが、1632年三代将軍家光は城の西北の麹町地区に新たな外堀を設け、これによって溜池から隅田川まで堀が繋がった。1637年には本丸御殿と天守の

建て替えが完成した。20年後の明暦の大火で消失してしまうが、40年足らずで江戸の町が整備されたのは諸大名が忠誠を競うが如く働いたからである。

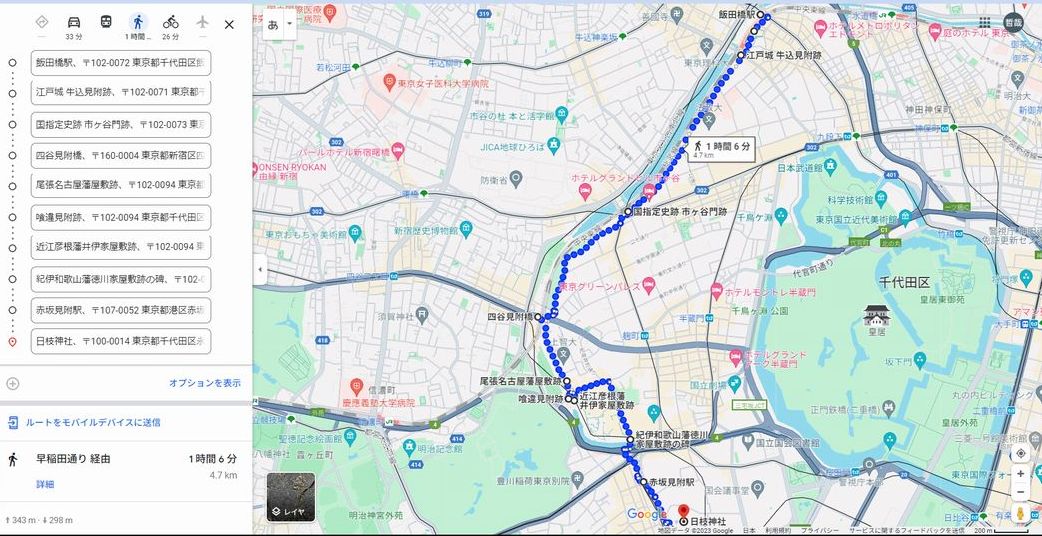

江戸城お堀めぐり歩き地図(飯田橋から日枝神社)

飯田橋駅にいつもの5人が集まり江戸城外堀歩きをスタートした。最初に牛込見附跡で表示板に見入った、見付とはもともと見張りの番兵を置いた軍

事的施設である。ここは上州道に通じる江戸城外郭門のひとつであり、外堀に面した見付の中でも江戸城の遺構が最もよく残っている。

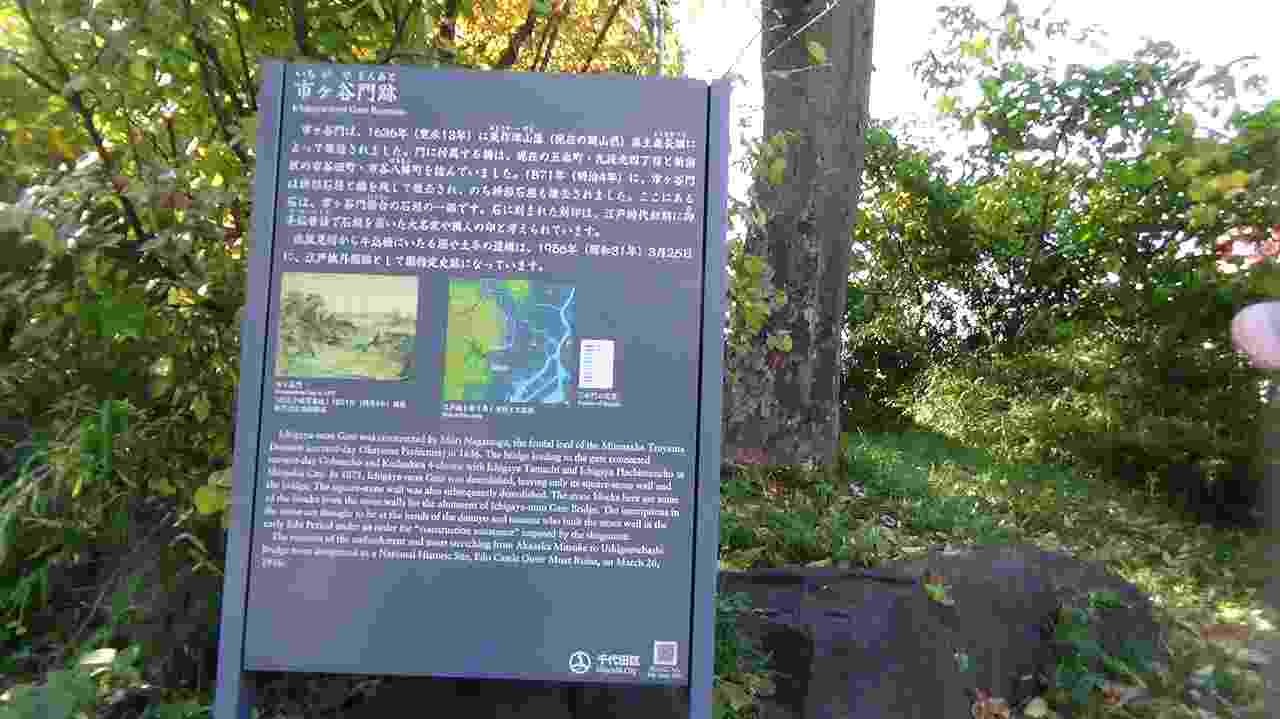

市ヶ谷門跡を経て、四谷見附跡に出たが、ここは広州道の出発点になる要所であった。石垣の上に生い茂るムクノキも江戸時代からのものだ。

ここからは上智大学が望めまたイグナチオ教会が見えた。入場がOKだったので教会の中にしばらく入った。さらに進み紀尾井ホールやホテルニューオータニ

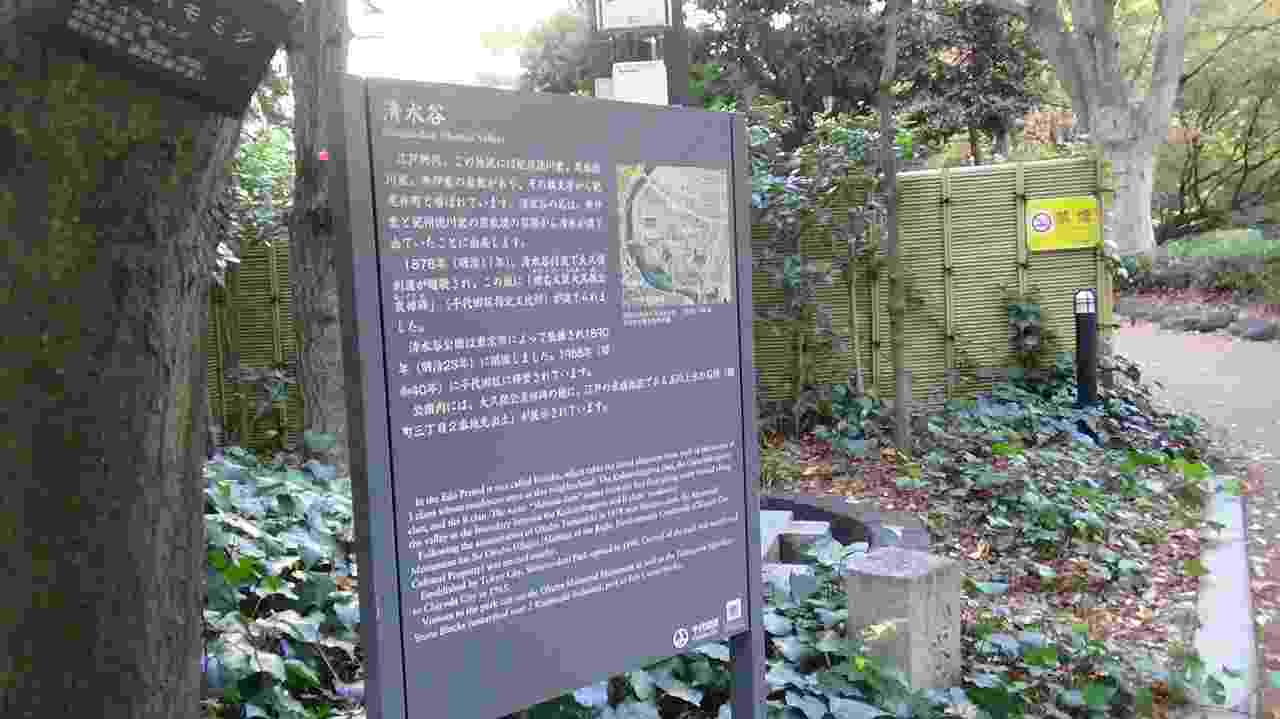

を過ぎた所に清水谷の表示があり、この辺は紀州、尾張、井伊の江戸屋敷があったので紀尾井町ともいうと説明があった。また清水谷が大久保利通が

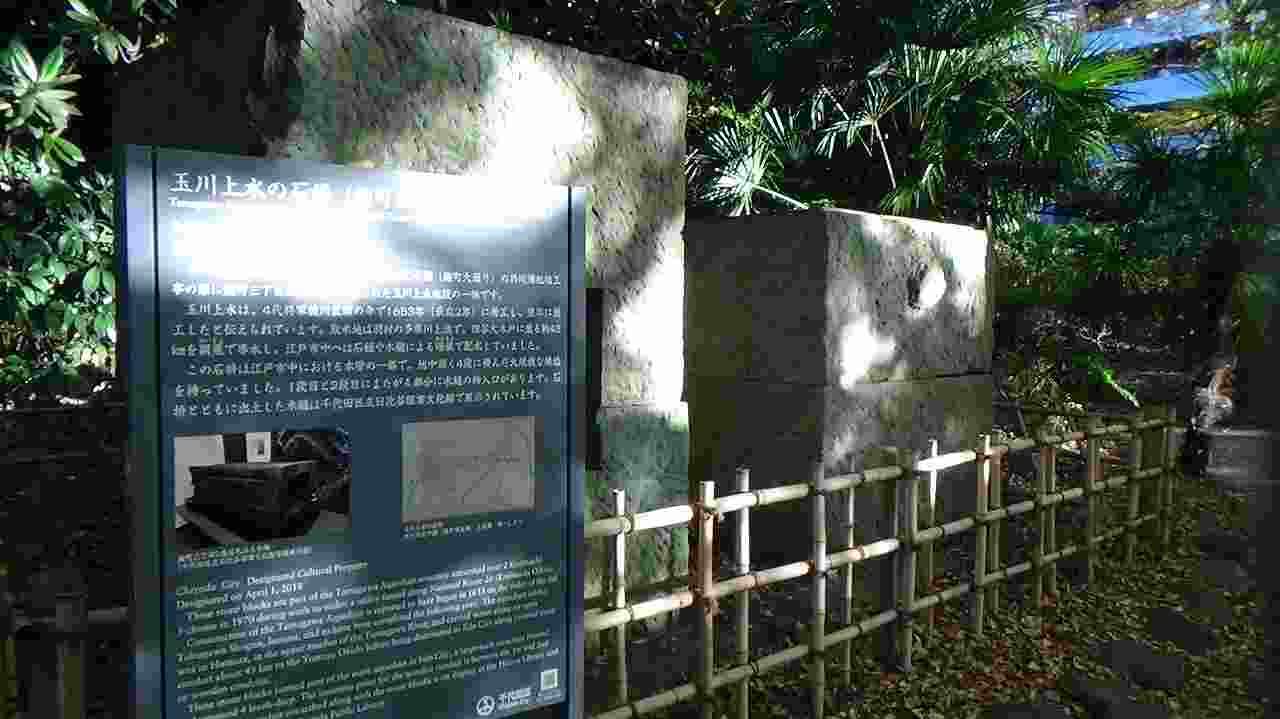

暗殺された場所であり彼の哀悼の碑があった。また羽村からここまでの玉川上水の石枡が残っていた。清水谷はデモの集会場所でもある。

次に赤坂見附後に行ったがここは大山道の出発点であったところ。付近の高層ビルの中で赤坂プリンスクラシックハウスが目立った姿で鎮座していた。

さらには日枝神社には疲れもあってエスカレーター経由で参上した。高層ビルが林立する都心中の都心にこれだけのスペースの境内所有するとは驚きである。鎌倉時代の創建だが明暦の大火で焼失し二年後この場所に再建された。

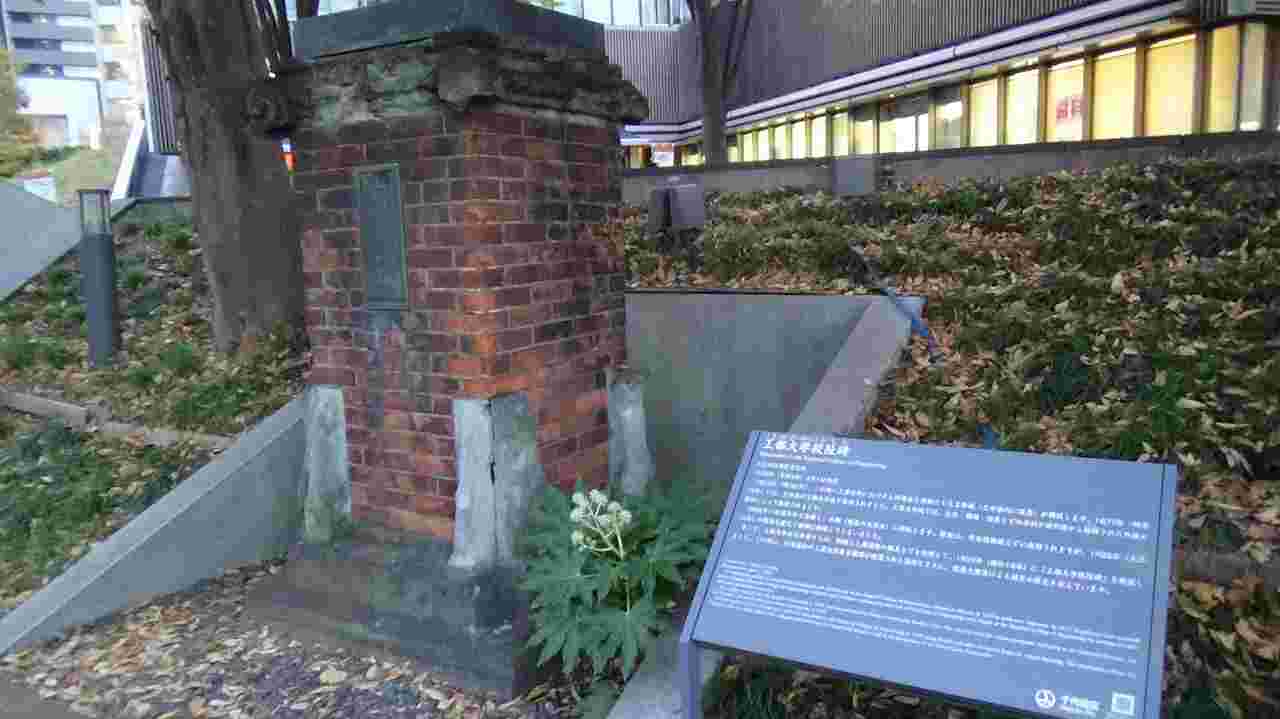

日枝神社を逆側から降りて首相官邸を左に見ながら霞ヶ関方向に向かった。工務大学跡(現東大工学部)を見つけ、江戸城の外濠跡の半地下発掘調査現場に立ち寄り、日比谷公園の脇の弁護士会館地下一階の二条苑での打ち上げは

2時間に及ぶ5人のワイガヤだった。

牛込見附跡、ここは上州道に通じる。最もよく残る遺構 |

江戸城のお堀めぐりは表示がしっかりしている |

江戸城外堀の堤を歩く |

市ヶ谷門跡 |

四谷見附跡、甲州街道の出発点 |

上智大学が見えた、左はイグナチオ教会 |

イグナチオ教会の中に入った |

清水谷、紀尾井町とも呼ぶ |

大久保利通哀悼の碑、彼は清水谷で暗殺された |

羽村から導かれた玉川上水の石枡 |

清水谷公園の駐車場ここがデモ集会場になる |

赤坂見付跡、大山道の出発点として賑わった |

赤坂プリンスクラシックハウス |

日枝神社は鎌倉時代の創建だが場所は変遷 |

首相官邸を臨む |

工部大学(現東大工学部)跡 |

江戸城外堀跡の発掘調査を読む |

弁護士会館B1Fの二条苑で打ち上げ |

江戸城外堀歩き 総括:

長年首都圏に住んでいながら江戸城の外堀を歩いたことはなく、外堀が予想以上に史跡として残っていること

に驚き、また千代田区がこの外堀史跡の説明看板や地図を整備していることを知った。以上のことを教えてくれ、

今回の外堀歩きを企画して案内してくれたTさんに感謝。

さて冒頭江戸城の骨格は徳川家康秀忠家光の三代でほぼ形成されたということを述べたが、そもそも人が住め

るような街でなかった湿地帯の江戸をどのようにして世界最大の都市に改造して来たのか?その歴史について

少し触れてみよう。

1590年秀吉は小田原征伐で北条家を滅ぼし、その遺領を東海地方の所領と引き換えに家康に与えた。しかし

当時の江戸は太田道灌の小さい城はあったものの水害が多発する湿地帯であり、とても徳川一門が住めるような土地

ではなかったが家康は江戸の大改造に着手した。以下の政策はいずれも家康の時代に着手されたものである。

①利根川の東遷:家臣の伊奈忠次、正治の親子に命じて、暴れ川と言われよく水害をおこしていた利根川の流れを

変え氾濫を抑え運河を開削して用水路を整備し新田開発を進めた。1590年から60年かけて東京湾に注いでいた

利根川を少しづつ千葉県銚子方面に移していった。この治水事業は関東の穀倉地帯をうるおし水運による物流

を発展させ江戸の繁栄を支えた。

②飲み水を確保:江戸では井戸を掘っても海水が混じ飲み水にできなかった。家康は大久保忠行に命じて井之頭池

から江戸城城下への上水道、小石川上水(後の神田上水)の建造に着手。神田上水として完成したのは家光の時代。

さらに4代将軍家綱の時に、羽村から四谷大木戸までの全長43キロメーターの玉川上水が完成し江戸の飲料水不足

を解消した

③江戸の街の大改造:江戸の土地を広げるために、神田山を切り崩しその土で日比谷入江を埋め立て、平川を隅田川

に合流させ江戸城外堀として機能させるとともに上水として活用した(神田上水)。江戸城を拡張し本丸、二の丸、

三の丸、西の丸を作り、また江戸城の周りに多くの濠割を作り敵の防御と水上輸送の便を図った。

④江戸と諸国を結ぶ五街道を整備した。その出入口江戸五口といい、桜田門は東海道、半蔵門は甲州街道、田安門

は上州道、神田橋門は中山道、常盤橋門は奥州街道に繋がっていた。

改めてだが、徳川家康は本当に凄い人だ。権現様、神様と崇められたのもしかるべきで、日本にもし家康が生まれて

来なかったら日本国はかなり違っていただろうとつくづく思う。

埋め立て前の江戸 |

埋め立て後の江戸 |