ちばらき街道歩きの旅

(2021.10.18-19)

ちばらきの旅は 新型コロナ禍のため、2年のブランクもあってやっと再開できた。本来6人の仲間が 今回5人だったが、ちばらき(千葉と茨城)の佐原、佐倉、香取神宮、成田山、鹿島神宮、息栖神社 などを訪ねる旅だ。

ちばらき歩きの日程計画(2021年11月18日−19日)

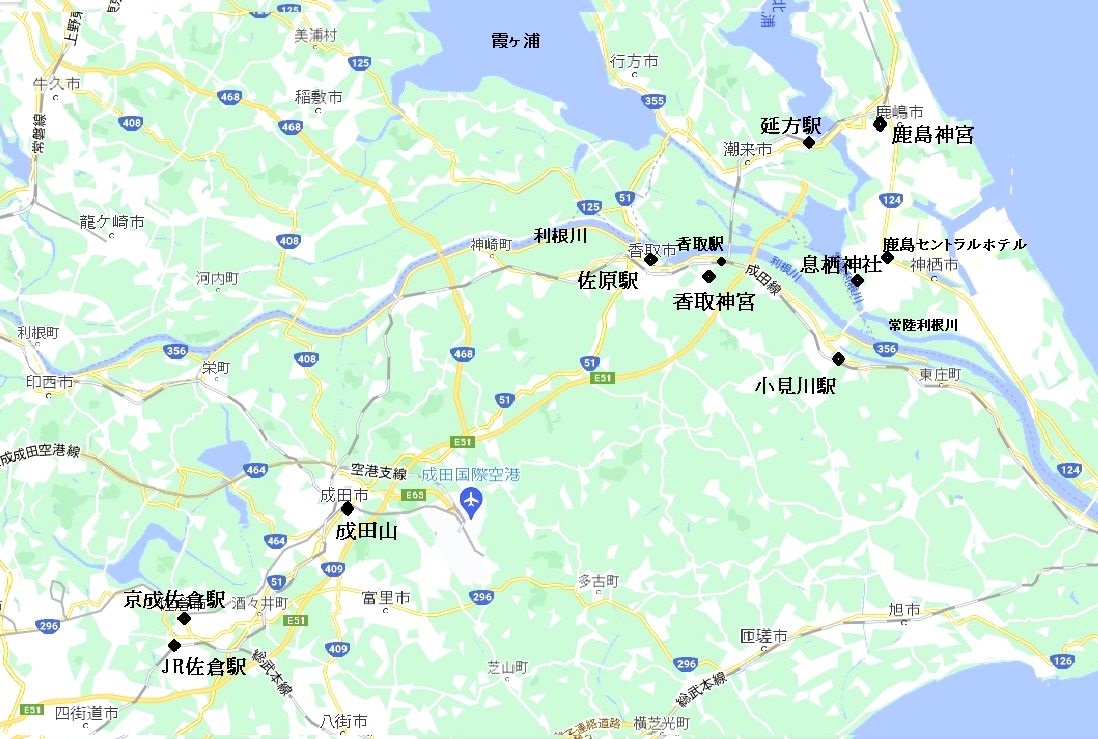

ちばらきの地図

ちばらきの旅、スタートは順調だった。5人の仲間は各々家を出て、成田駅9時24分着のJR成田エクスプレスに乗り込むこと

にしていたので、成田駅でお互いを確認できた。成田駅からさらに別列車で11時10分佐原駅に着いた。

佐原駅前の観光案内所で歩きの地図を得た後、線路伝いに歩き小野川に達すると開運橋から前方が開け江戸時代からの

町並みが眼前に飛び込んできた。佐原は関東で初めて重要伝統建造物保存地区に選定された所だ。水運を利用して江戸まさり

と言われるほど繁栄した佐原、まさに今でも営業して生き続けている街並みだ。修学旅行生も多かった。

まずは正上醤油店に入り名物のいかだ焼きなど 佃煮を数種購入した。さらに忠敬橋を渡って福新呉服店の中を覗いた後、

伊能忠敬記念館に入った。ここの陳列は国宝の地図が数多く、地図を作った時に使った様々な地図器具などの展示

もあって極めて興味深かった。この後対岸の伊能忠敬旧宅を訪れた。伊能家は佐原屈指の商家で名主。旧宅とは忠敬が商売

をやっていた時の店。この後は上田荒物店の中をのぞいたり、元三菱銀行の三菱館、町並み交流館では佐原大祭の展示を見た。

佐原大祭は関東三大山車祭りの一つで、300年の伝統があり、八坂神社の夏祭りと諏訪神社の秋祭りがある。各々10台、14台

の山車が繰り出すそうで、一度来てみたいと思った。その時は利根川河川敷に大駐車場が出来るのだそうだ。

昼食は持参した弁当を近くの八坂神社境内で食べた。ここには佐原の山車会館もあったが時間の関係で入らなかった。

この後はいよいよ歩きだ。まずは観福寺に約1.1km 。観福寺は890年開基の大寺で平将門の守護仏であり壮大

な伽藍が見えた。ここは川崎大師、西新井大師と並ぶ関東三大厄除大師だ。ここに伊能忠敬の墓もある.

ここから一の鳥居を経て3.3 km で香取神宮の前の鳥居に至った。ここの参道は両脇に高い檜の巨木が続き、道は粘土質で

掃き清められていて非常に歩きやすい。拝殿も本殿も1700年に江戸幕府に再建された国重要文化財だが、実に荘厳な感じが

し、今まで数多くの神社神宮を見てきたがトップランクと感じた。この後は 「埼玉から何回も来ている」と話してくれた若い

女性に香取駅までの道のりの近道を聞いた。

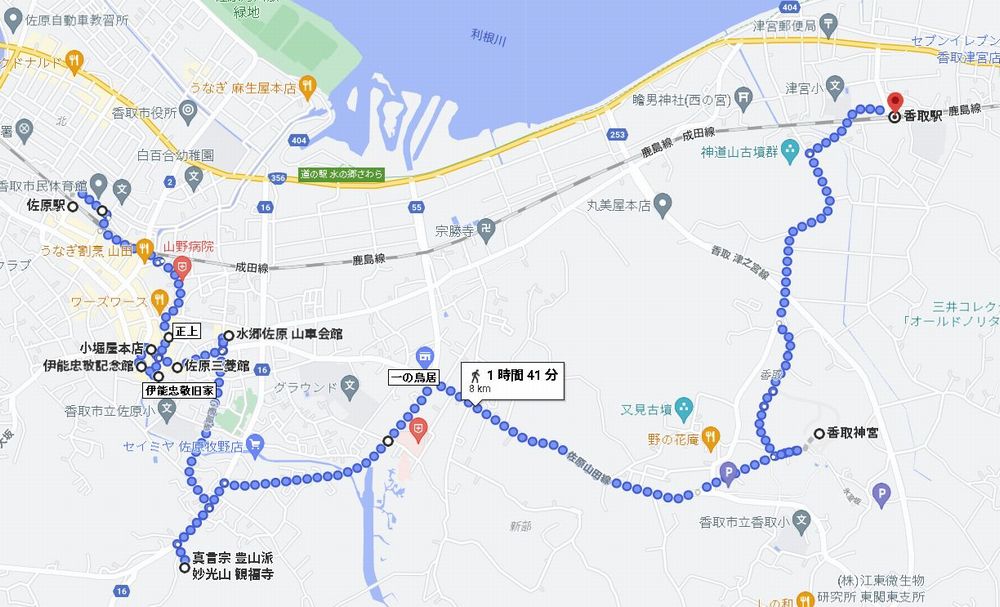

佐原駅から 香取神宮経由 香取駅へ歩きの地図

佐原駅から出発 |

中橋から小野川沿いを臨む |

正上醤油店が見える |

正上店で佃煮を買った |

左から福新呉服店、小堀屋、正文堂書店 |

伊能忠敬記念館の前で |

伊能忠敬旧宅、ダシ(船着き場)を臨む |

三菱館内の街並み交流館で、佐原大祭の展示 |

八坂神社で昼飯 |

関東3大厄除け寺の一つ観福寺 |

観福寺の伊能忠敬の墓 |

香取神宮のマップ |

香取神宮楼門 |

荘厳な感じの香取神宮本宮 |

1日目のその後の予定は香取駅から延方駅まで列車に乗り、延方駅から歩きで5.2 km 鹿島神宮に行き、その後

タクシーで泊まりの鹿島セントラルホテルに行く予定だった。香取駅発延方方面行きの電車は2時間毎しかないので

14時22分を乗り過ごすと大変だと急ぎ足で香取駅に着いた。そして出発時刻の10分ほど前に電車が入ってきたので

乗り込んだらすぐ出発してしまった。おかしいと思って同乗のおばさんに聞いたらこれは銚子行きで小見川経由だと言う。

大失敗!間違った列車に乗ってしまった!引き返すわけにもいかない!とにかく二日目の予定の小見川経由息栖神社訪問

を一日目にして泊りの鹿島セントラルホテルに行くことはできないか?そうするしかないと考え、小見川駅で電車を降りた。

結果的にはこの行程逆回りの逆転の発想が大成功だった。ラッキー!!

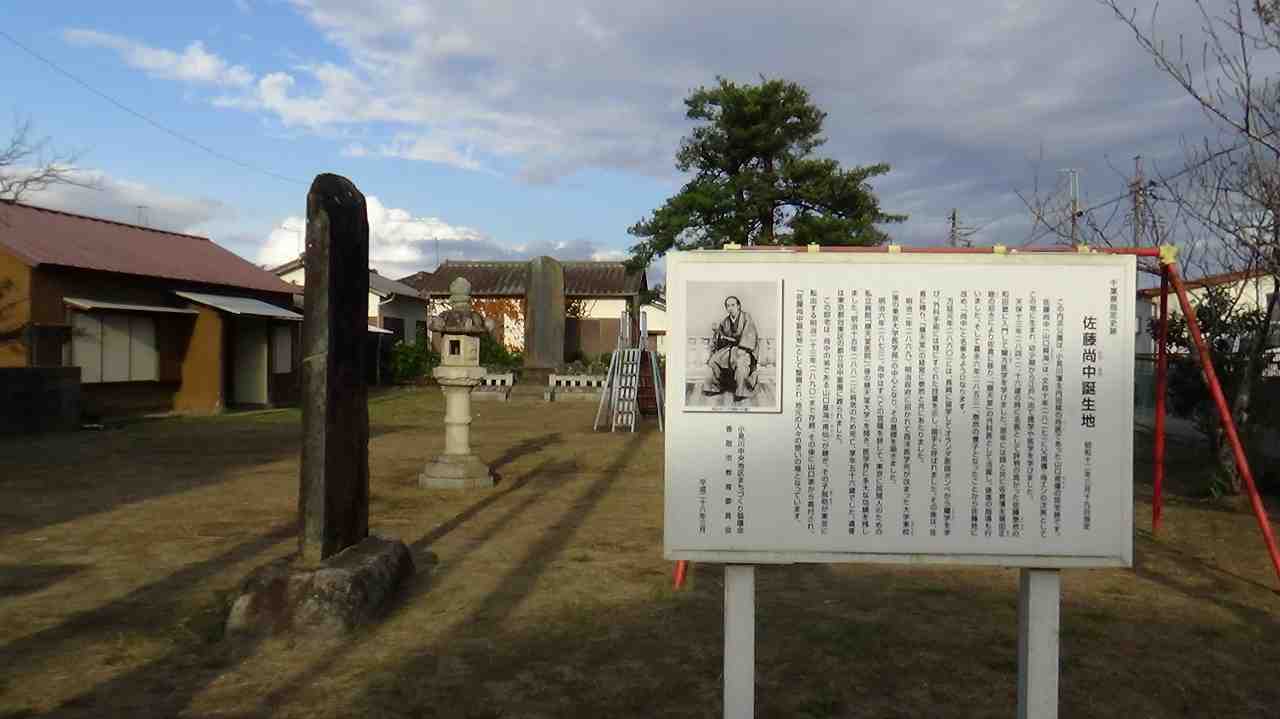

小見川駅から利根川に向かって歩く途中で佐藤尚中生誕地の看板を見つけた。彼は順天堂二代目当主で、明治2年に

大学東校(現東大医学部)のトップとなり、東京に順天堂医院(現順天堂医大)を開設した人物だ。

利根川さらに常陸利根川はさすがに広く雄大さを満喫でき、遠方に鹿島臨海工業地帯を臨み、当日宿泊予定の鹿島セントラル

ホテルと思われる大きなビルディング二つが見え、それをを目標にして歩いた。

常陸利根川沿いにある息栖神社は鹿島神宮香取神宮と共に古事記日本書紀で書かれている東国三社の一つだ。その縁起は

天照大神が大国主命にたいして国譲りを迫った時、息栖神社の神様が先導して鹿島と香取神宮の神様を使者として使わし

大国主命に対し国譲りを迫ったと言われる。東国三社に参拝することはお伊勢参りが大人気だった江戸時代に下三宮参りと

呼ばれ、関東地方の人たちがお伊勢参りの帰りに立ち寄ったと言う。現在でも東国三社巡りのツアーがある。

常陸利根川沿いにある鳥居の根元には二つの小さな鳥居と井戸があり、その井戸からは常に真水が湧き出していて、

その大きな鳥居の根元には男瓶、小さな鳥居の根元には女瓶が沈められていて、瓶がすっきり見えれば幸運が訪れると

いうが、残念ながら瓶を見ることはできなかった。息栖神社は鹿島・香取神宮に比べると質素ではあるが、神秘性がある

ように感じた。ここから30分で鹿島セントラルホテルについた時は夕刻の暗闇が始まる頃だった。このホテルは東京から

の高速バスのバスストップがある巨大なホテル。ここの和食レストラン槇で夕食とし、今後の街道歩きの計画について

打ち合わせを行った。

小見川駅から 利根川を 渡り息栖神社経由 鹿島セントラルホテルへ歩きの地図 |

小見川駅に近い佐藤尚中生誕地(東京の順天堂創設者) |  利根川を臨む、遠方に鹿島セントラルホテル |

利根川は広く大きい |

常陸利根川沿いの息栖神社鳥居と両脇の小さな鳥居 |

神秘的な息栖神社本殿 |

鹿島セントラルホテル到着は暗くなった |

二日目の計画は1日目から2日目に変更になった鹿島神宮と、当初計画通りの成田山、佐倉を訪ねる

旅だ。予定変更のおかげで鹿島神宮への9 km をタクシーでなく路線バスが利用できた。同じバスを待つガソリンスタンド

に勤めているという女性は「住友金属鹿島製鉄所は今は日本製鉄の製鉄所となっていること」を承知していて、

「高炉を止め縮小されること」を恐れていた。やはり地元の人は地元の企業のことに関心が高く、地元経済に与える影響を

心配している。バスはかなり遅れ、かつ鹿島神宮到着までかなり時間がかかったので、鹿島神宮から延方駅までの歩きは止めて

電車に切り替え、その分鹿島神宮をじっくり見ることにした。

鹿島神宮についてはブラタモリのチバラキが面白かった。鹿島・香取両神宮は奈良時代に北の蝦夷に対する守りとして作られた。

なぜかと言うと、当時は霞ヶ浦が現在の2倍の大きさを持ち関東の奥まで伸びていたので、水運上極めて重要で、両神宮は水運の要

である霞ヶ浦の入り口に位置した。

木造の鳥居、楼門を入って右側に北向きの拝殿本殿がある。これは北の蝦夷の守りの意味がある。奥に進むと奈良の鹿のルーツ

だという鹿園には多数の鹿がたむろしていた。さらに仮殿の奥宮も訪ねた。さらに身を清めて参拝するための池という御手洗池を

訪ねた。御手洗池側の入り口のために大きな鳥居があった。この鳥居から鹿島神宮駅まではスムーズに行けた。

鹿島神宮大鳥居、鹿島神宮、鹿園、御手洗池へ |

木製の鹿島神宮大鳥居(二の鳥居) |

入って右手にある鹿島神宮本殿 |

奈良の鹿のルーツの鹿島神宮鹿園 |

お参り前に身を清めた御手洗池 |

本来はこちらの鳥居から入って御手洗池経由本殿へ |

鹿島神宮駅からは成田駅までJR電車で行ったが、成田駅到着は10時42分、不思議なことに当初計画 の時刻と同じだった。成田駅からは今も江戸時代の面影が色濃く残る表参道伝いに歩き、観光館で成田の祇園祭の山車を 見物した。途中の参道から見る成田山の全貌は見事だ。ここは縁起によると平将門の乱の調伏のために建立されたという。 総門、仁王門と入り本殿に至った。今まで何回か訪れているがいつも本殿までであった。今回は全体を回る計画としたので、 本殿の裏側にある額堂、光明堂さらには平和大塔、成田公園を一回りしたが、成田公園文殊の池付近の紅葉は見事だった。 帰りは京成成田駅に出て京成佐倉に向かった。

JR成田駅から成田山見て京成成田へ |

参道から見えた成田山は見事 |  成田観光館で成田祭の山車を見た |

成田山総門の向こうに仁王門が見えた |

左に大本堂、右に五重の塔 |

手前の光明堂と平和大塔 |

紅葉と文殊の池と平和大塔 |

京成佐倉で下りて、佐倉の町を一周して京成佐倉の駅に戻る計画とした。駅を下りて15分の

麻賀多神社は佐倉藩総鎮守、ここの境内で昼食とした。ここから順天堂祈念館までの道は成田街道だ。まず堀田氏の菩提寺で

ある甚大寺を訪ね、次に順天堂記念館を訪ねた。順天堂記念館、旧堀田邸(庭園)、武家屋敷、の3枚綴り券がお買い得。

佐倉城主であった堀田正睦は藩政改革を推し進め、蘭学をはじめ西洋の学芸を積極的に導入し、佐倉の文武両道の精神風土

を作った。更に幕府の老中首座になり開国を推し進めたが、井伊直弼により罷免された。蘭学では、西の長崎に対して、東の

佐倉と言われたほど佐倉の蘭学は盛んだった。正睦によって招かれた佐藤泰然が1843年に開いた医学蘭学塾が佐倉順天堂。

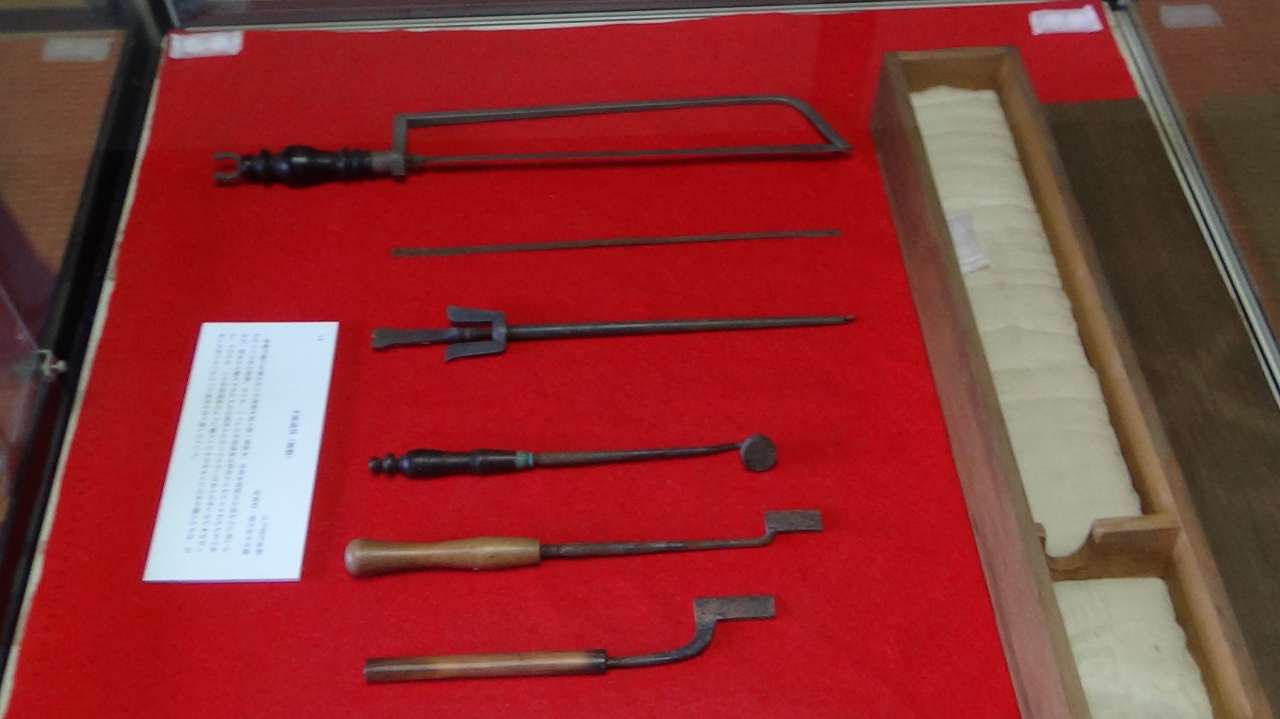

佐藤泰然は実践的な外科治療も行った。当時の医療器具が陳列されていたが、小さな大工道具のような感じがした。

次に訪ねたのが旧堀田邸(庭園)で、堀田正睦の嫡子の堀田正倫が廃藩置県後に城を出て構えた邸宅。正倫はここで

国の基となる農業と教育の振興に尽くした。明治時代の上級和風邸宅として国の重要文化財 となっているが、とにかく

広い。

この後は武家屋敷に行ったが、旧河原家住宅は300石取りの藩士、但馬家は 中級藩士、旧武居家は100石未満の屋敷と

三種三様で比べると面白い。例えば廊下の長さがだんだん短くなる。

最後は佐倉城址公園経由で国立歴史民俗博に向かった。佐倉城は江戸幕府の実力者 老中大老も務めた土井利勝が江戸初期の

1616年頃 築いた。佐倉城址公園はとにかく広い。この日は成田山辺りからじっくり見ようが始まり、時間遅れが始まっていたが、

佐倉城址公園でも本丸跡にも行ったため時間がかなりオーバーし、歴博に着いたのは1時間遅れの16時、しかも歴博は冬時間で、

16時半閉館であった。歴博前でちばらきの旅は解散!とした。

30分しか見れないのに歴博に入ったのは結局私一人であった。歴博は東洋一の規模。最低2時間は必要なのに30分しかない。

日本の民俗と歴史をを6つのテーマフロア(ギャラリー)に分けて模型展示してある。各ギャラリー300m余りで全体約2kmを

急ぎ足で歩き回るだけで30分が過ぎた感じ。気になったのは各フロア配置されているアテンダントが数多いのにびっくりした。

歴博を16時半に出て、帰宅は19時半となった。

京成佐倉駅から佐倉の街をぐるりとまわる歩きの地図

佐倉藩総鎮守麻賀多神社で昼食 |

堀田家菩提寺の甚大寺 |

佐藤泰然が開いた蘭学医学塾の順天堂記念館 |

佐藤泰然が使った外科医具 |

堀田邸の広大な屋敷 |

武家屋敷河原邸(上級武士) |

武家屋敷但馬邸 |

佐倉城址公園全体図 |

歴史民俗博物館 |

江戸時代江戸橋広小路の模型 |

・ちばらき街道歩きの旅 総括:

今回のちばらき街道歩きの旅は 新型コロナでの2年のブランクがあってやっと再開できた。1日目の佐原駅から鹿島セントラル迄

は大略20kmの歩き、2日目の京成成田までの歩きは大略18 kmの歩きで、訪ねるべき多く、結構きつい旅だった。

初日の電車の延方駅行きと小見川駅行きの乗り間違いを逆回転回りに変更した逆転の発想は、今考えるとよくぞやったという起死回生

の策だったように思う。歩く距離は短くでき、鹿島神宮と鹿島セントラルホテル間をタクシーからバスに変更できた。

「ちばらき」は近くにありながらこんなに見るべきところが多いのかと皆さんにも喜んでいただける旅だったのではないかと思う。

佐原の町など、特に祭りの時にまた来ることを計画したいと思う。