芭蕉と歩く庄内・象潟の旅

(2016.9.16-19)

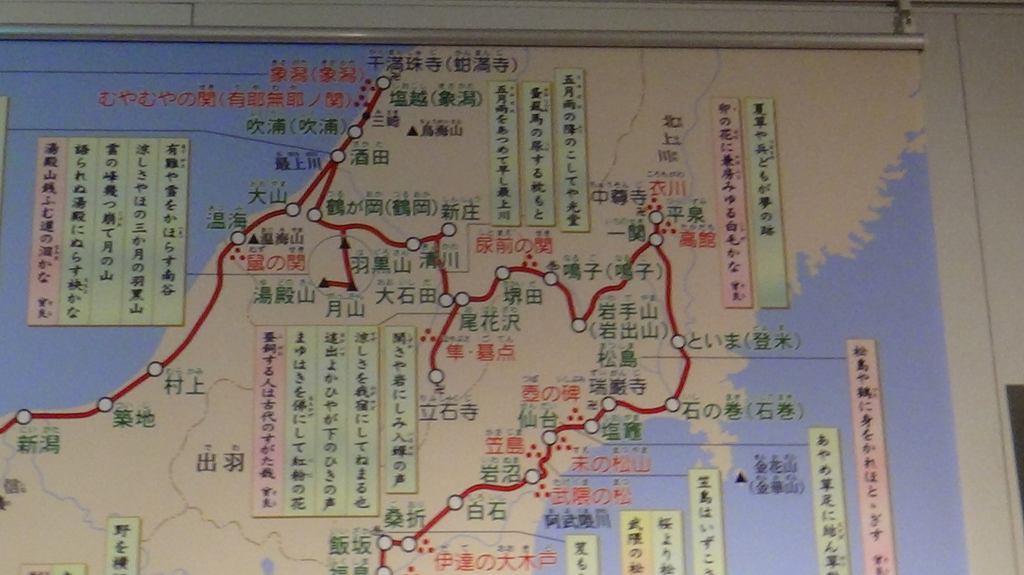

2016年9月16-19日の4日間で庄内・象潟の街道をいつもの仲間と歩いた。今回の旅は芭蕉の奥の細道で曽良を伴い、 出羽三山(羽黒山、湯殿山、月山)ー鶴岡 ー酒田ー吹浦ー象潟と周ったことになぞらえて、「芭蕉とともに歩く庄内・ 象潟の旅」とした。今回は仲間の一人が右手骨折で参加できなかった。新幹線で東京から新潟に行き、酒田、象潟、鶴岡 を訪ねる旅である。幸い最終日の小雨を除き、天候に恵まれ、庄内・象潟地方の歴史と食べ物を堪能した。

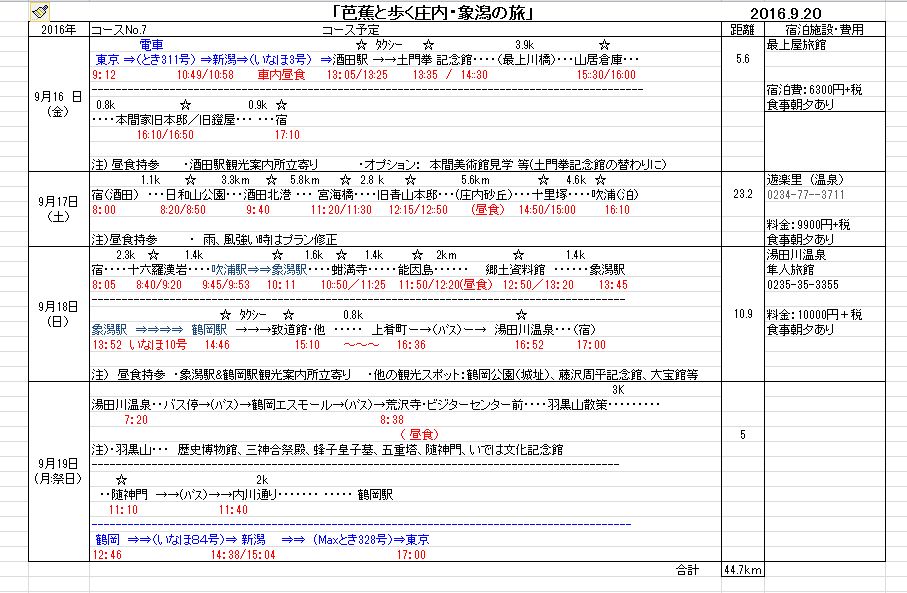

芭蕉と歩く庄内・象潟の旅の日程計画(2016年9月16日−19日)

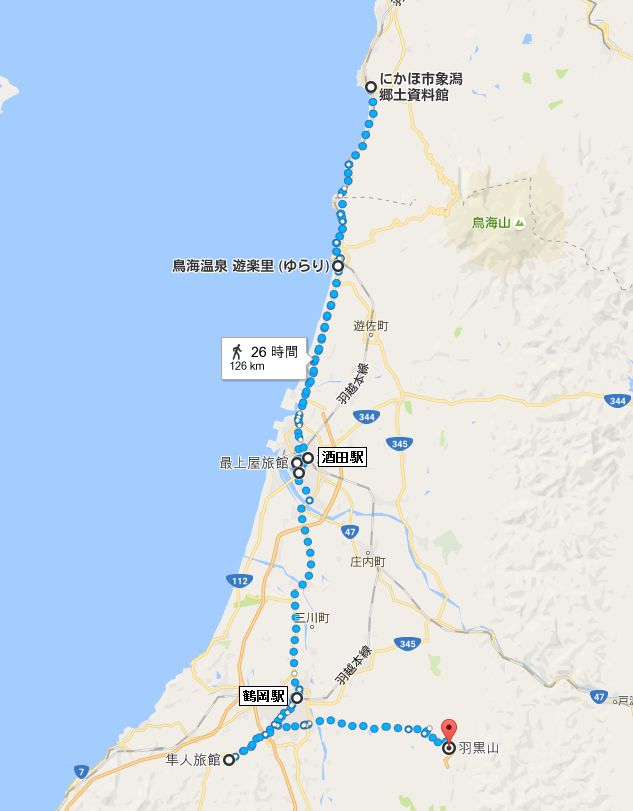

庄内・象潟エリア全体の地図

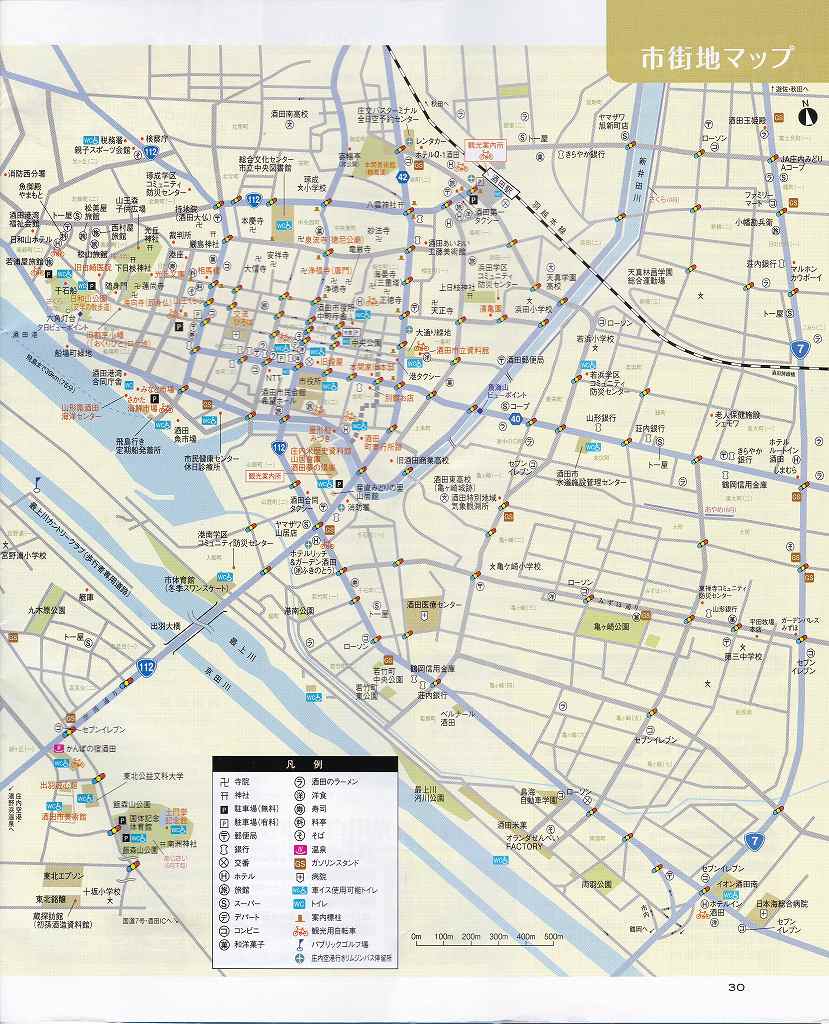

酒田市の地図

酒田駅に着き、すぐ観光案内所へ。ここで係りのおばさんに酒田市の観光のおすすめを聞いたのだが、

我々の行程を知って、先日行ってきて大満足だった象潟について、「先日象潟に行ったが是非ねむの丘

に行くと良い」と勧められた。更に相馬楼で舞娘の踊りを見ないかと勧められたが、後者は予定になく

時間的に無理だった。「象潟、ねむの丘」を教えてもらったことは今回の庄内象潟旅行で感じた4つの親切の第1号。

まずはタクシーで土門拳記念館に。建物の設計は 谷口吉生、彫刻がイサムノグチ、庭園が勅使河原宏

の豪華版。友人が大幅引き延ばしてもリアルに見えるその撮映技術に感嘆!

近くの南州神社に寄った。酒田の人々は西郷の生き方に共鳴し、戦争にも4人が酒田から駆けつけ戦死

している。

更に歩いて山居倉庫に行った。ここは主として米貯蔵庫として明治26年に建てられ、断熱屋根やケヤキ並木

の西日対策など旨い庄内米の評価に貢献し、更に酒田の象徴になっている倉庫であり、一番端に米歴史資料館

があった。資料館では当時300kも担ぐ女の人に驚愕。ここは「おしん」の舞台ともなった。

次は本間家旧本邸だ。本間家は神奈川県出身と言われるが、酒田に移り住み、商いで成功し、3代光丘は

砂防林造成、飢饉対策の貯籾、庄内藩財政立直し、貧民対策などある。戦後の農地改革前は日本一の地主だった

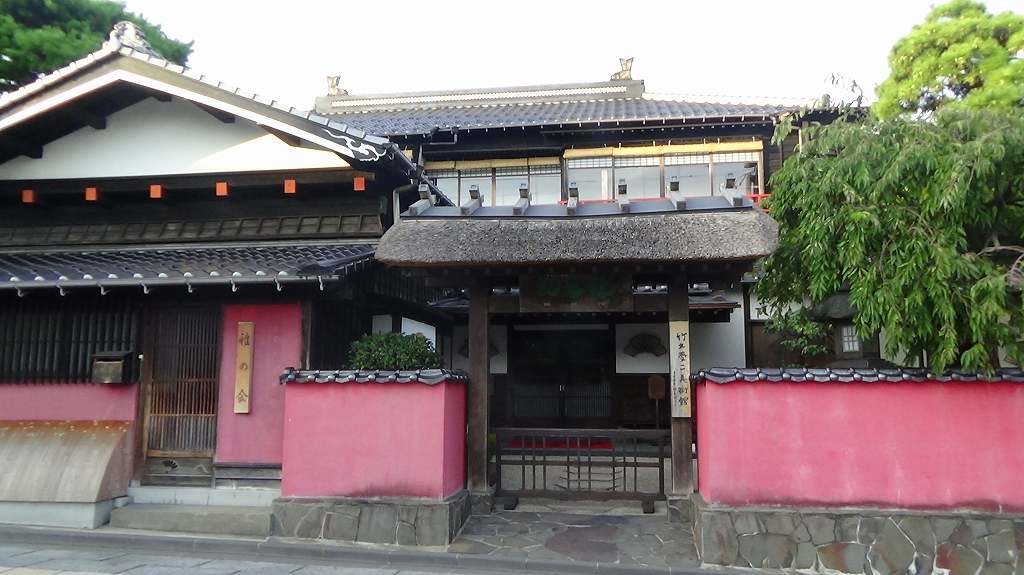

ことで有名であるが、「本間ゴルフ」の本間も本間家の子孫が創設した会社である。但し、ここは入り口だけで

中に入らなかった。本間家旧本邸の受付の人が「ここに入る

と次に予定していた鐙屋の入場時間に間に合わないと、教えてくれたからだ。これが今回の庄内象潟旅行で感じた

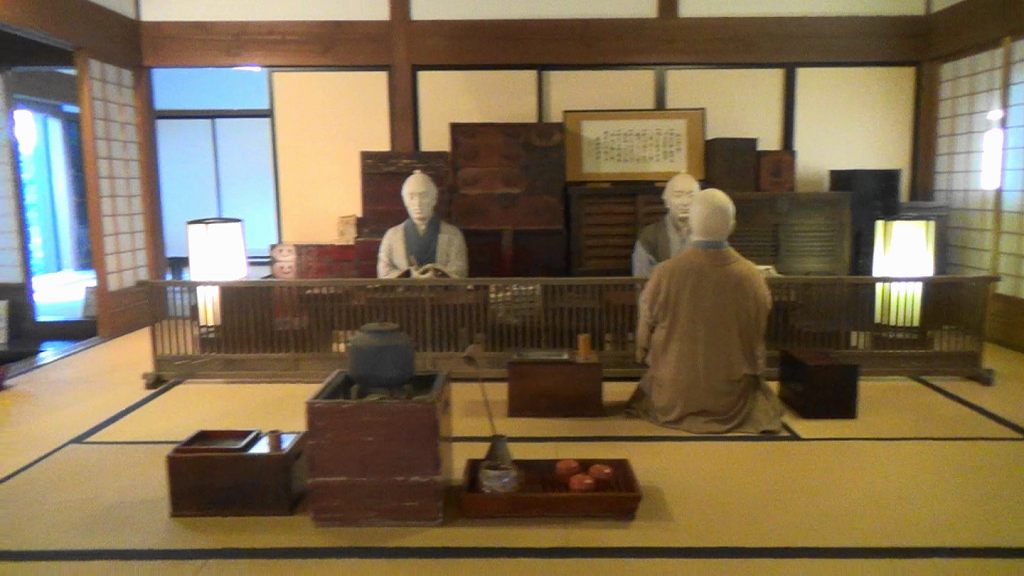

4つの親切の第2号。鐙屋は酒田最大の廻船問屋で現在は300坪の広さだが、当時は2.5倍あったという。

ここの機能は商談と食事、宿泊で、宿泊は個室であった。酒田の歴史は、奥州平泉の藤原秀衡の妹、

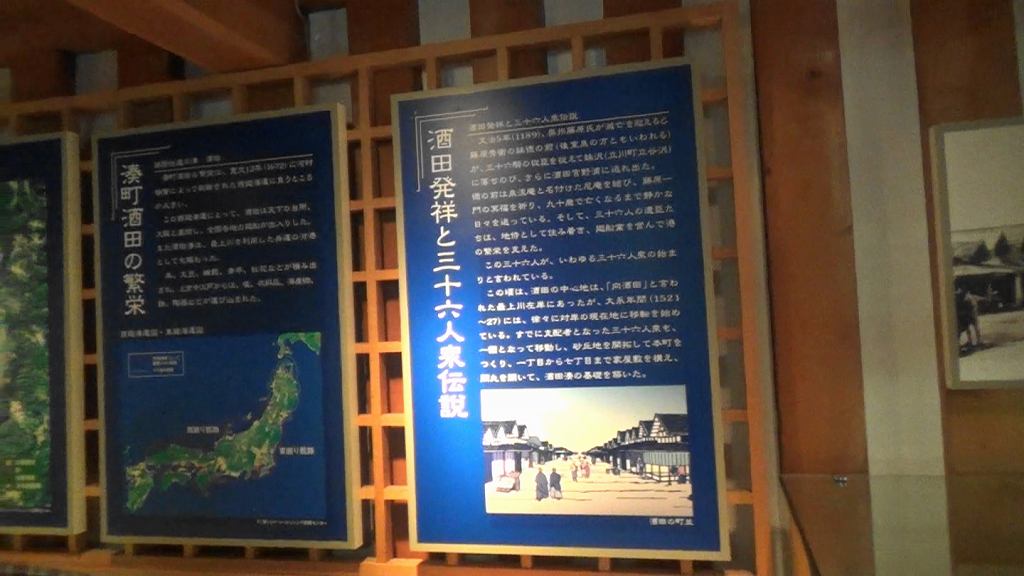

「徳尼公」の遺臣36人が最初に自衛自治の街づくりをして発展した。36人衆の説明の掲示があった。

本日の宿は日本ボロ旅館の中に連ねる「最上屋」。歴史古く100年続く旅館で、屋内の壁に

90年ぶりに壁を塗り替えたと表示があった。しかし中の調度品は無垢材のしっかりしたもの

だったし、ここの夕食は地元の工夫がたっぷりで旨く素晴らしいの一言だった。

酒田駅 |

土門記念館外観 |

南州神社の西郷の像 |

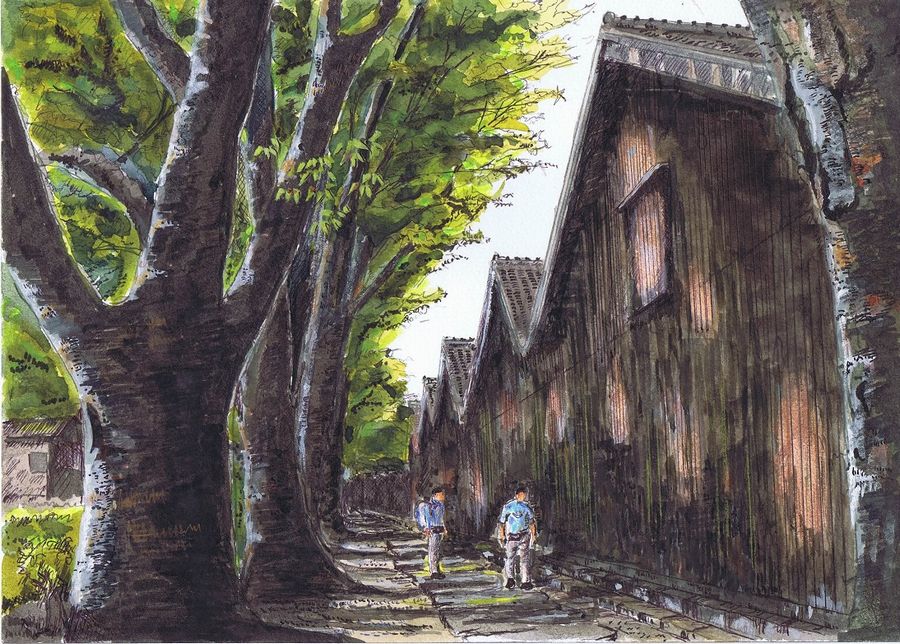

ケヤキ並木と山居倉庫 |

仲間の描いた山居倉庫のスケッチ |

300kの俵を担ぐ女性 |

入らなかった本間家旧本邸 |

鐙屋の入口 |

鐙屋の帳場 |

酒田36人衆 |

最上家旅館 |

翌朝は早起きし、友の一人が言い出して、朝6:25からのTV体操を4人で行った。

最上屋は市の中心にあり、ここから歩き元料亭の相馬楼を横にして進み階段を登り左手に 光丘文庫がある。

本間光丘は酒田の豪商で様々な事業で酒田に尽くした。遺志を継いだ本田光弥は光丘文庫を創設した。

更に進み、日吉神社に行き、ここで参拝した。更に進み正面を見ると、なにやら古臭い見覚えのある建物が見えた。

映画「おくりびと」の最初の場面に登場する主人公が坂を駆け上がる場面にこの建物があった。元割烹小幡である。

日吉神社神社の横が日和山公園だ。ここには文学の散歩道があり、芭蕉、幸田露伴、蕪村、野口雨情、若山牧水、

正岡子規、斎藤茂吉などの碑が並び、修景池には千石船の1/2モデルがあった。そして近くに河村瑞賢の象がある。

彼は幕府の命を受けて西回り航路(酒田ー下関ー大阪ー江戸)を開発し、日和山公園に米置き場を作り、

出羽の米を江戸に運べるよべるようにした。これが酒田に飛躍的繁栄をもたらし酒田は「東の堺、西の酒田」

と言われる東北随一の商業都市となった。日和見公園には日本最古の木造灯台がある。1石とは何か?

メンバーの一人がスマホで1石の意味を調べた。1石=4斗=40升=400合は一人が食べる1年分の米からきて

いるのだそうだ。

本日は4日間で最もきつい行程で、酒田から途中旧青山本邸にも寄りながら吹浦まで23K歩く予定だ。

吹浦までは海岸線を北上したが、巨大な風力発電機が10数基並んでいたが風が弱く大半は止まっていた。

更に増設途上の基礎だけがあったが、本当にペイするのか訝しく思った。

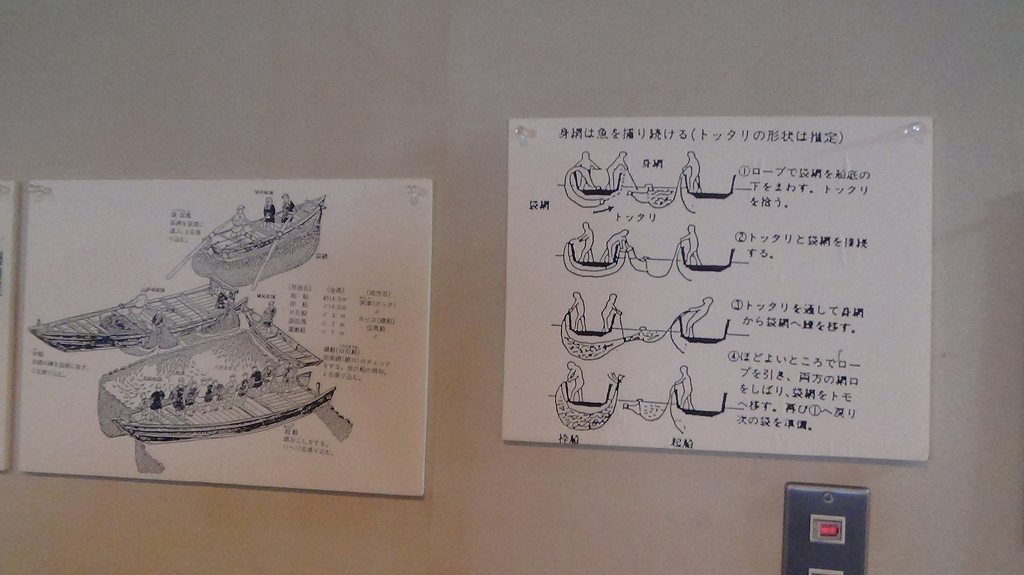

旧青山本邸は遊佐町にある。遊佐町出身の青山留吉が北海道に渡り、ニシン漁で大成功し、北海道に

青山別邸、ここに青山本邸を建てた。豪勢な作りであったが、それよりも展示されていた船と頭脳的な

魚のとり方に興味を惹かれた。

本日の宿は吹浦駅近くの鳥海温泉遊楽里だ。ここは遊佐町の経営であったが実に従業員の

マナーが良く気持ちよかった。

相馬樓(舞姫の踊りのある所) |

光丘文庫 |

おくりびと の元割烹小幡 |

おくりびと の場面の説明看板 |

日枝神社の入り口 |

日和山公園の入り口の芭蕉像 |

日和山公園の日本最古の木造灯台 |

若山牧水の句碑 |

芭蕉句碑 |

千石船 |

西回り航路を開いた河村瑞賢像 |

風力発電が並ぶ |

風力発電機の建設途上の基礎 |

旧青山本邸入口 |

本邸の中 |

頭脳的な魚の獲り方 |

3日目の朝、ホテル2階の風呂や7階の展望室からの鳥海山はすこし雲があったのは残念だった。

本日は8時にホテルを出て近くの十六羅漢岩に行った後吹浦駅から象潟まで汽車旅をする予定だ。

吹浦から十六羅漢岩までも芭蕉が歩いた道で途中に芭蕉の句碑がある。十六羅漢岩は寛海和尚が彫った

もので16体と思っていたら実際は25体もある。

吹浦駅から象潟までは汽車で40分。今回の旅で最も期待していた場所、象潟駅に降りた。

吹浦の地図 |

遊楽里 |

雲から出た鳥海山 |

吹浦での芭蕉の句碑 |

一六羅漢像 |

象潟駅 |

象潟は秋田県の南端のにかほ市に位置し、芭蕉の奥の細道の中でも松島とともに芭蕉が訪ねる

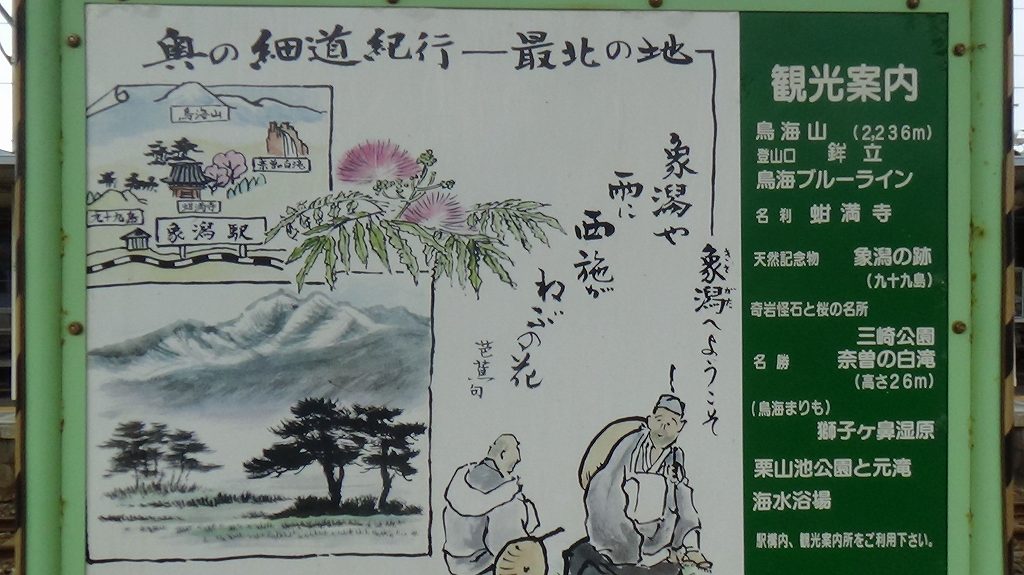

大きな目的地であったし、奥の細道の北端としても名高い。象潟で歌った「象潟や雨が西施のねぶの花」

が駅の掲示にあった。

駅の観光案内所で、象潟での尋ねるべき所と順番を教えてもらった。象潟駅→道の駅「ねむの丘 」

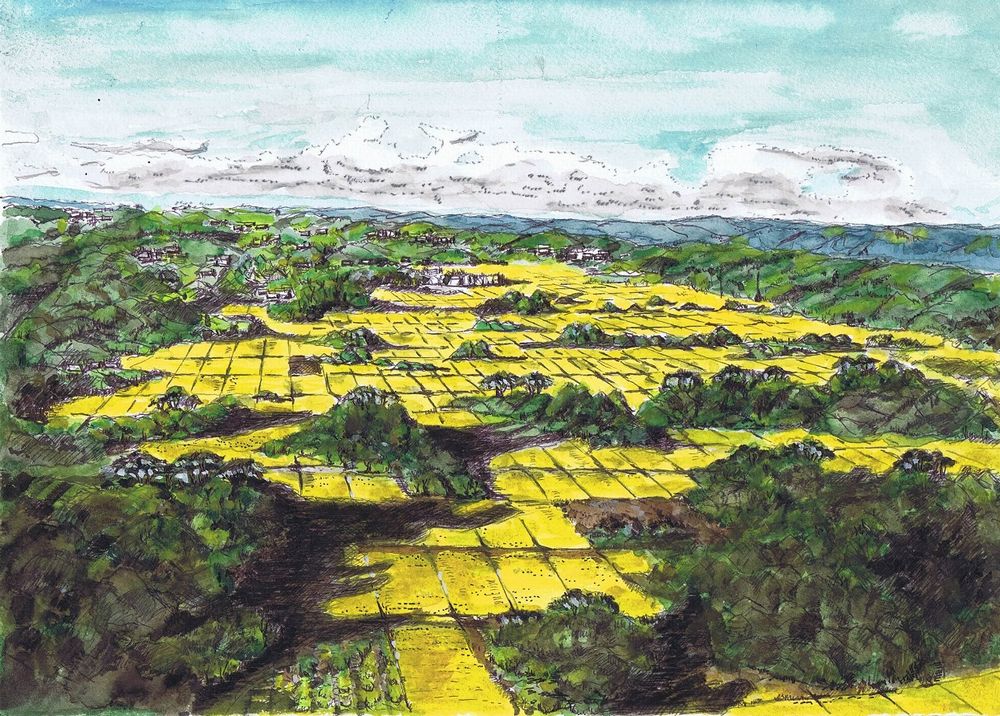

(ねぶ=ねむ)→蚶満寺 →能因島→郷土資料館→象潟駅が良いという。今は稲穂の黄を海に見立てられるので、良い

時期に訪問したとも言われ、期待が膨らんだ。「ねむの丘」は旅の最初に酒田駅の観光案内所でぜひ訪ねるべき所と

教えてもらったが、実は仲間のリーダーは3年前に来た時にはなかったという。

道の駅「ねむの丘 」に行き、象潟を一望できる展望階に上ると、象潟が松島に並ぶ景勝地という

事がよくわかる。 芭蕉が1689年に訪れた時は鳥海山をバックに湖に無数の小島が浮かぶ九十九島という

景勝地だったが、1804年の地震で湖面が隆起し、陸地となってしまった。もともと象潟は能因法師や西行

法師も訪れ、芭蕉が奥の細道の北端の目的地として訪れたことが知れると増々有名になり、蕪村、一茶、

平賀源内、子規も訪れている。芭蕉は3日間舟で象潟を楽しみ、「松島は笑うがごとく、象潟は

うらむがごとく」と表現している。象潟、九十九島の景色の要である蚶満寺 にはその他にも多くの文人

が訪れた碑がある。芭蕉は「象潟や雨が西施にねぶの花」など三句を象潟に残した。

能因法師平安時代の歌人で、象潟を読んだ句があるが、この島がなぜ能因島と言われるか

は定かでないようだ。但し実に形の良い島であることは確かで、パンフレットなどで象潟の代名詞になって

いる。郷土資料館に辿り着くまでに多くの新興住宅街があり、豊かな街を連想し、郷土資料館で尋ねると

TDK創業者斎藤憲三氏はにかほ市出身で、TDKの工場があることが分かった。

人口の10%はTDK関係者という。

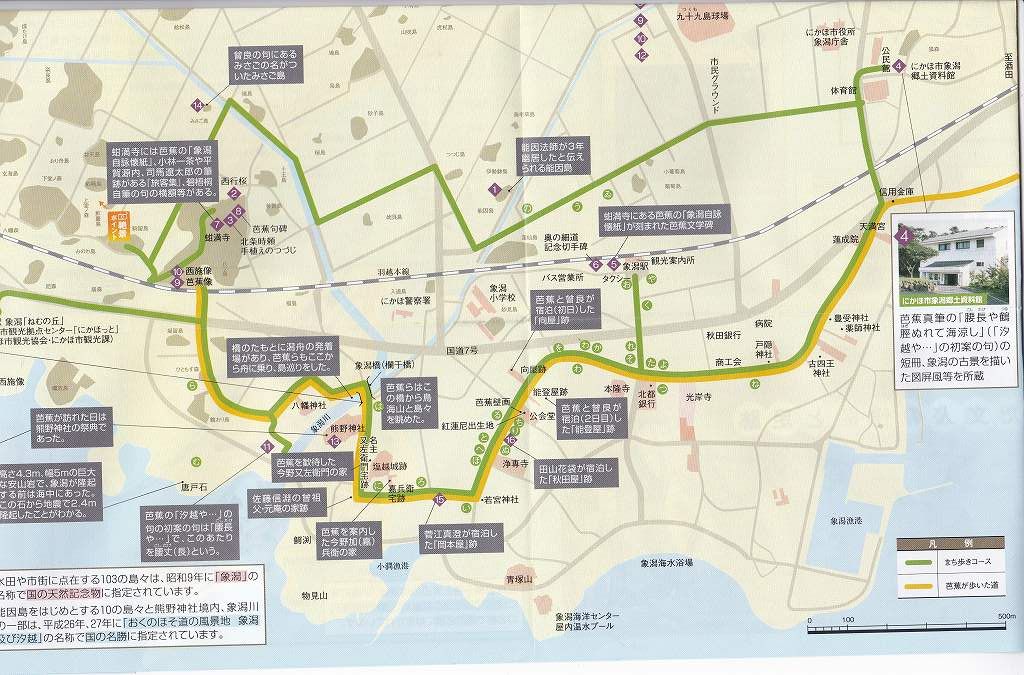

奥の細道 芭蕉の象潟行程図

にかほ市の地図 |

象潟駅到着 |

駅の掲示板 |

ねぶの花 |

道の駅ねむの丘 |

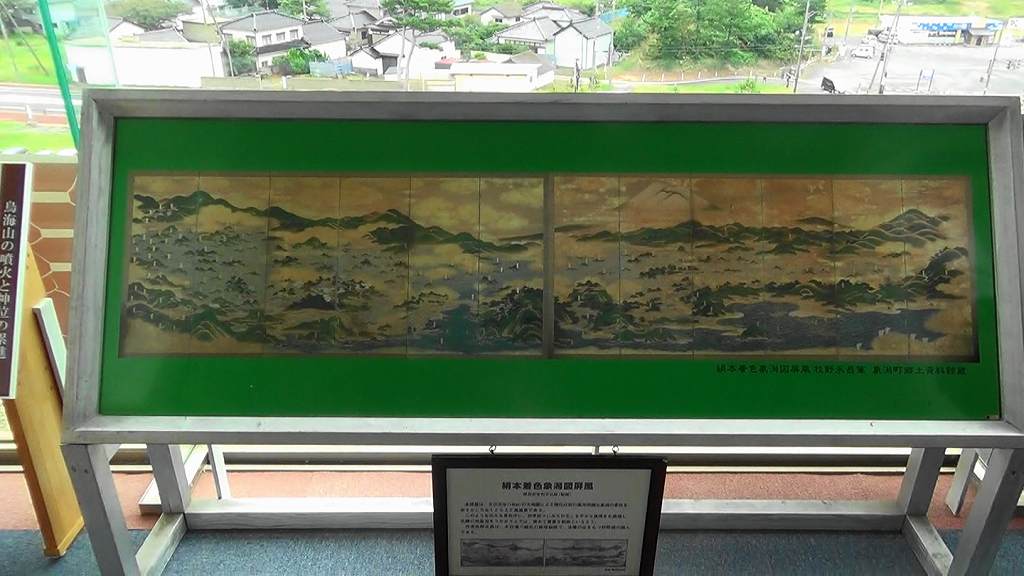

象潟展望の屏風 |

象潟西の展望 |

象潟東の展望と鳥海山 |

仲間の描いた象潟展望のスケッチ |

蚶満寺の全体図掲示板 |

蚶満寺の参道と山門 |

芭蕉の像 |

舟つなぎ場。奥に西行の桜 |

芭蕉の句碑 象潟や雨が西施のねぶの花 |

能因島 |

郷土資料館 |

象潟の資料 |

象潟の模型(隆起前) |

奥の細道と読まれた俳句 |

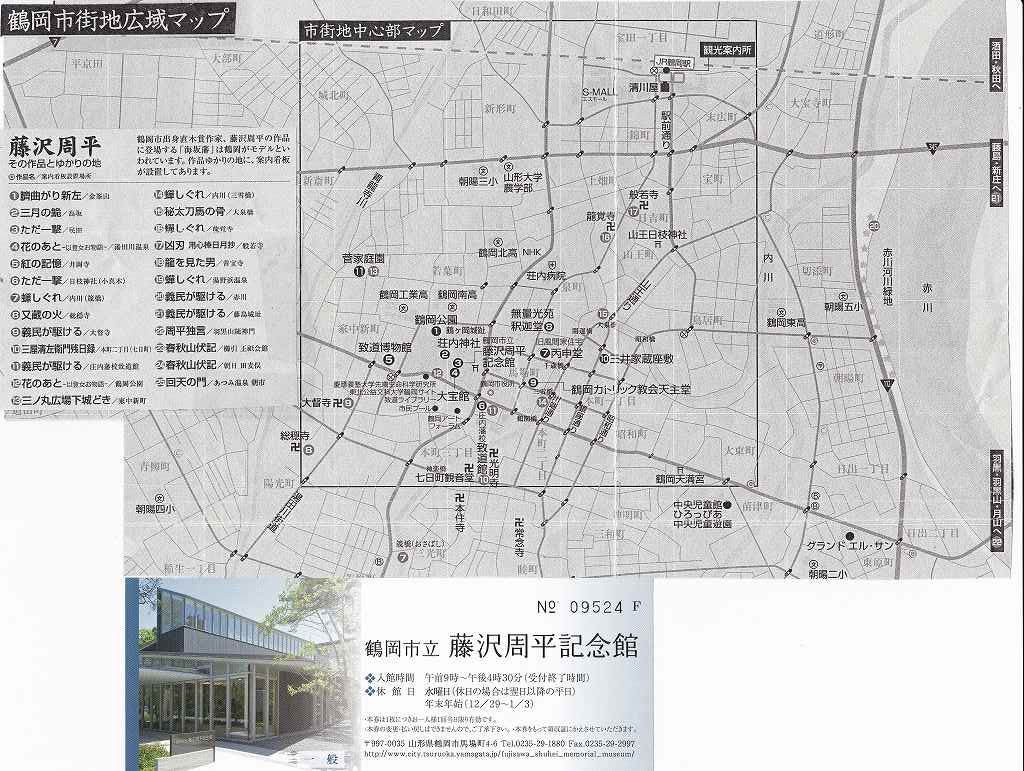

象潟13:52分 出発の特急で 1時間、鶴岡駅に着いた。鶴岡は酒井氏14万石の元城下町。庄内の中心地で、

藩士教育が盛んだった。まずはタクシーで藩士教育の場、藩校致道館跡に向かった。当時は幕府は朱子学を

学問としたが、ここでは荻生徂徠の実学を教え、自学と討論を重視し、個人の長所・可能性を伸ばす教育を

行った。東北地方では遺構が現存する唯一の藩校である。

近くが城跡公園で、藤沢周平記念館、荘内神社がある。周平の小説で「海坂藩」は鶴岡が

モデルであり、城の周りには周平の小説に出てくる多くのゆかりの地がある。記念館に入り、

周平の小説に多く出てくるのはここ鶴岡と江戸深川だという事を知った。

本日の宿は鶴岡市郊外の湯田川温泉の隼人旅館。湯田川温泉は開湯1300年の風情ある源泉かけ流し

の温泉。夕食は、ハタハタ、山形牛、芋汁と超豪華版。5月のタケノコ料理が更に凄いそうだ。

致道館跡 |

鶴ヶ岡城跡公園と大宝館 |

藤沢周平記念館と小説に出てくる場所 | |

湯田川温泉街 |

隼人旅館 |

実は私は明日19日に書道塾の関係で早く帰宅する必要があり、19日の鶴岡発12時46分の特急に乗る

必要があり、は単独行動となった(本来は2時間後鶴岡出発)。検討の結果、朝早く出て

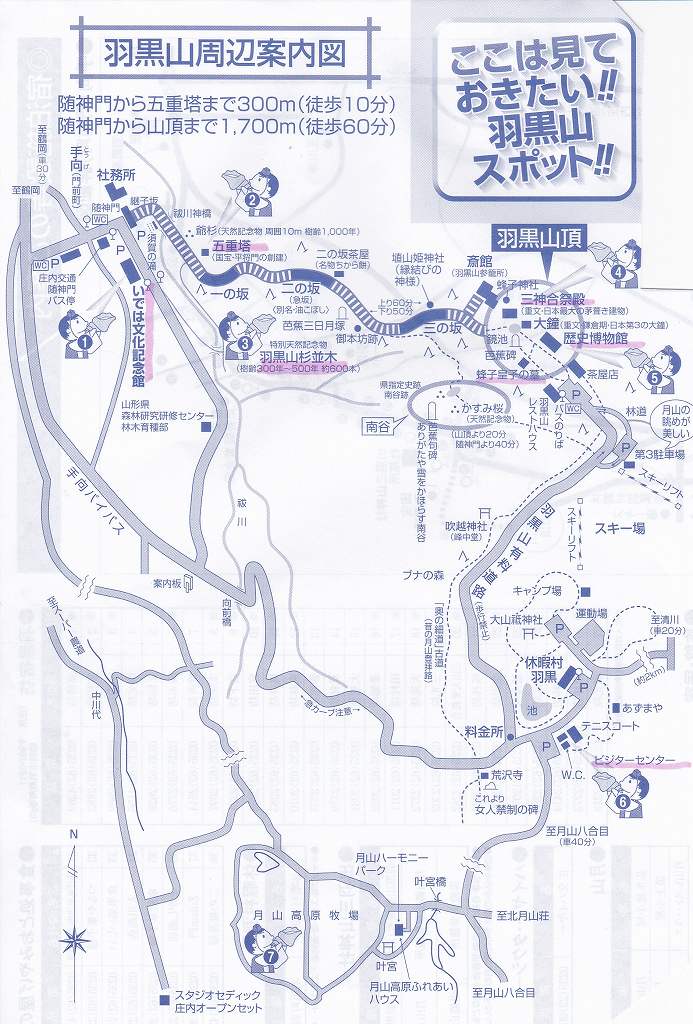

羽黒山に行くことにした。羽黒山で行きたい所が、「羽黒山山頂の祭殿・博物館」、「杉並木の1300段の

階段・国宝五重塔・いでは文化記念館」、「月山ビジターセンター」の3箇所あり、事前にバス時刻表 、

地図を首っ引きに調べてよい方法を探したがなかなか自信の持てる案が見つからない。

という事で隼人旅館の若旦那に相談したら、まずビジターセンターでバスを降り羽黒山有料道路を

徒歩で登り山頂に行けばOKとのことであった。

19日は湯田川温泉発7時20分のバスに乗り8時40分には月山ビジターセンターに着き、センター内を

一通り見たのはよいのだが、「有料道路を徒歩で登ることは許されないはず」と係りの人に聞き、急ぎ

有料道路の料金所入口で係の人に確認したが答えはやはりNOであった。しかし、その時丁度料金所に

一台の車が停車していて、女性が「頂上まで乗っていきませんか」と言ってくれた。これは今回の旅での

3つ目の親切であり、私はこの有難い親切に救われた。この女性は頂上の売店に勤める店員で通勤途上

だったのである。

頂上に着いた時、小雨にパラつかれたがさほど気になるレベルではなかった。

頂上には訪ねたい場所が固まっていて回り易い。歴史博物館、芭蕉像、蜂子皇子の墓、三神合祭殿

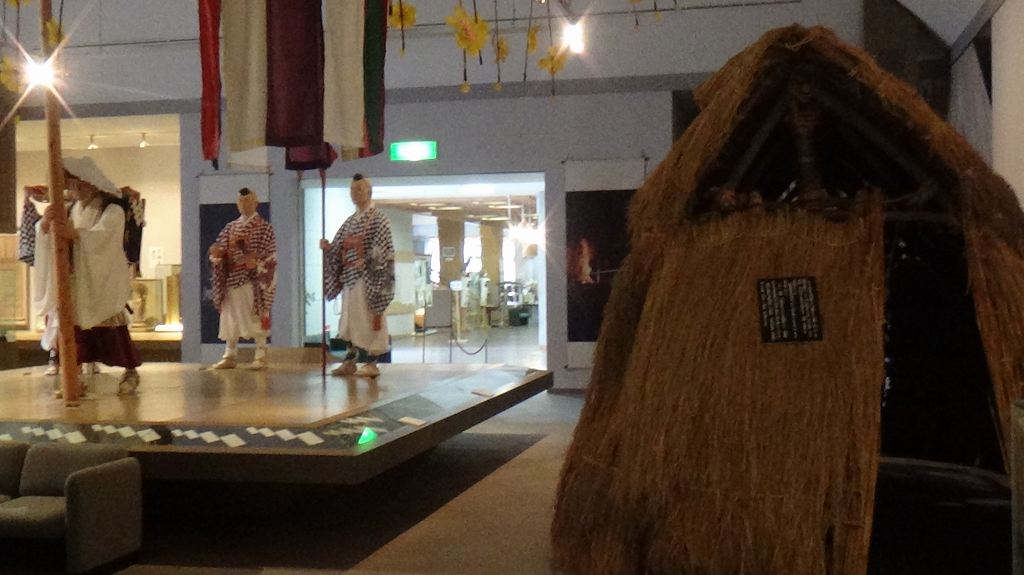

の順に回った。歴史博物館の2階には山伏=修験者の説明があり=山に伏すのか山の武士なのかの説明があり、

興味深かった。羽黒派修験者の隆盛は平安末期から室町時代で、「中世の大学」と称されるほどだった

と言う。

次は広場の芭蕉像でここで読んだ3句の碑もあった。その奥には、羽黒山の開山者である

蜂子皇子の墓があった。蜂子皇子は、蘇我馬子に殺された崇峻天皇の第3王子であり、馬子から逃れて、

出羽三山を開いたと言われる。

三神合祭殿は月山、湯殿山、出羽の三神を祀る殿で1818年完成だが、かなり大きい。前には多くの

鏡が出土した鏡池がある。また左手に蜂子社がある。本来は随神門からここまで2446段の石段を上がって

くるのだが、私の場合は反対の降りになる。全長は1700m、両側に特別天然記念物の樹齢350-500年の400本以上

と言われる杉並木が続く。3の坂、2の坂、1の坂と下った所に国宝五重塔があり、その近くに樹齢1000年

と言われる爺杉(胴回り10m)があった。ここまで来ると随神門は近く、門をくぐり急ぎ「いでは文化

記念館」(いでは=出羽)に向かった。この記念館には、芭蕉の宿した笹小屋、修験者の衣装など見るべき

ものが多かったが、随神門11時10分発のバスに乗るのはギリギリであった。

羽黒山周辺図 |

親切な店員さんに救われた |  出羽三山歴史博物館 |

山伏のトップ、先達 |

奥の細道の全ルート |

俳聖 芭蕉の像 |

蜂子皇子の墓 |

三神合祭殿を奥に臨む |

三神の月山、湯殿山、出羽 |

蜂子社 |

1.7k,2446段の石段の表参道 |

国宝五重塔 |

樹齢1000年の爺杉 |

随神門 |

いでは文化記念館 |

修験者の着る衣装 |

芭蕉が宿した笹小屋 |

バスは鶴岡駅に向かったが特急に乗るまでに1時間弱少し余裕があったので、内川通りで降りて、鶴岡市街 の昨日行けなかった所に行くことにした。ロマネスク様式の傑作として国の重要文化財となっている、鶴岡カト リック教会天主堂(聖マリア教会)、豪商風間家の旧住宅丙申堂(蝉しぐれのロケ地)などを訪ねた。風間家は 鶴岡城下の御用商人で、呉服屋、貸金業として成功し、酒田の本間家に続く大地主に成長し、丙申堂、釈迦堂などを残す。 その後、通りがかりの車に、鶴岡駅への道を問うた所、「車で案内するから乗りなさい」といわれ、またもや 親切な言葉に甘えることにしてしまった。これが4つ目の親切であった。

聖マリア教会 |

風間家の旧住宅 |

親切な車に乗せてもらった |

12時46分発 |

金色の稲穂 |

金色の稲穂が続く |

?芭蕉と歩く庄内・象潟の旅 総括:

今回の旅も盛り沢山で、素晴らしい旅でした。感じたことを以下に列記すると、

- まずは、芭蕉の凄さ。全国を歩いても感じるが、当然ながら「奥の細道」 の歩きでは一層感じた。芭蕉が詠んだ句の場所には必ず句碑があるし、説明があるし、彼が宿した 場所が残っている。彼は貴重な観光資源になっている。

- 先人の知恵が地域を支えている。酒田市の河村瑞賢、本間家、土門拳、 遊佐町の青山留吉、 にかほ市の斎藤憲三、鶴岡の風間家、藤沢周平、、、

- 地方の人々の親切な心に触れ(4つの親切)、助かったし、幸せだったこと

ということで、旅の良さを改めて感じた。

更に追記。今回の旅行でリュック忘れ…象潟の能因島でAさんが自分のリュックがどこに置いたか?

探している。実は象潟駅に預けてきたのだ。また、Bさんが、鶴岡駅で観光案内所で情報入手の後、

いざ出発のタクシーに乗り込む段階で、Bさんリュックなしに気が付いた。リュックは置き忘れたのだ。

実は私も、東海道の旅の時にリュックを置き忘れて歩き始めてしまった経験がある。メンバーの皆が70歳

を超えている。これからはしっかりしなくちゃ!!